古代书论中常将书法的最高佳境称之为“逸”。“逸”本意指“放纵”,即不拘陈规,随意而行,后引申为无所用心的“安闲”之意。“逸品”之说即本其意。

▲(晋)王献之《廿九日帖》

▲(晋)王献之《廿九日帖》

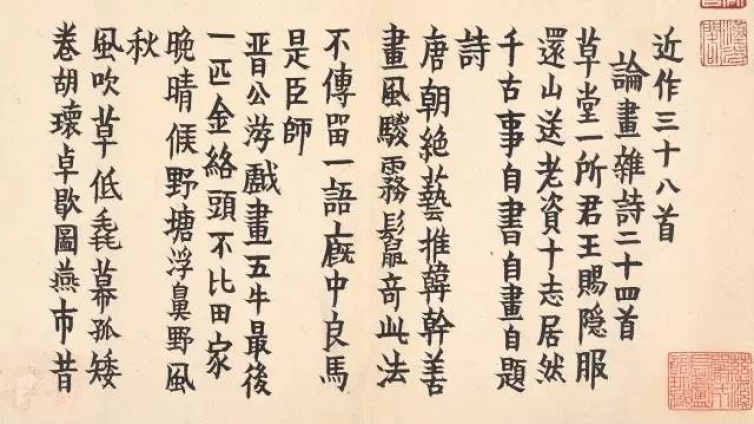

“逸品”一词最早出现于梁代,所指为弈棋(《梁书·武帝纪》“棋登逸品”),唐代则用来品评文艺创作的风格。在书论中,“逸品”说较早由唐代李嗣真《书后品》提出,其称:“锺、张、羲、献,超然逸品。”  ▲(魏)锺繇《荐季直表》

▲(魏)锺繇《荐季直表》

书论中的“逸品”与既有联系,而往往格调更在“神品”之上。它在“神品”基础上,更强调天真烂漫,所谓“无藉因循”,“超逸优游”,“ 不经意”,“ 颓然天放”,“ 无意取态”。  ▲(宋)米芾《临沂使君帖》

▲(宋)米芾《临沂使君帖》

宋代米芾在《书史》中评价王献之:“子敬天真超逸,岂其父可比也。”直言献之逸品更在羲之之上。苏轼则评价张旭称:“张长史书颓然天放,略有点画处而意态自足,号称神逸。今世称善草书者或不能真行,此大妄也。”可见古代书法家十分重视“逸品”。  ▲(宋)苏轼《江上帖》

▲(宋)苏轼《江上帖》

“逸品”将创作过程中的“初无意,本不求工” 而获得的艺术效果具体化为一种艺术的品格和审美的典型,如历史上的王羲之、王献之、张旭、怀素、杨风子、米芾、董其昌等的作品。  ▲(明)董其昌《行草扇面》

▲(明)董其昌《行草扇面》

“逸品说”十分重视作者技法的精湛,苏东坡讲“书初无意于佳乃佳”时,便强调草书是“积学乃成”;评论张旭“颓然天放”、“ 号称神逸”时,又强调他善写真行。换言之,要达到”逸”的境界,必须以坚实的功力和高超的技巧为前提。  ▲(唐)张旭《郎官石柱记》

▲(唐)张旭《郎官石柱记》