选帖很重要

选择什么帖子来临?书家们认为因人而异,可因爱好择取,但有一些基本的原则是应被遵循的。

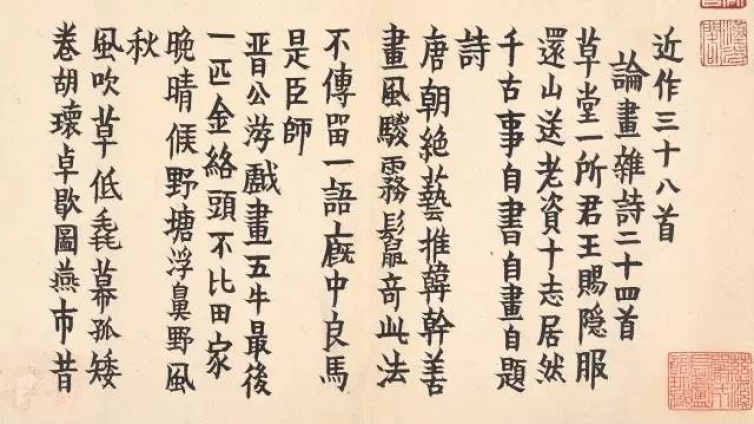

首先书家一致认为,临帖不能盲目乱临,古代流传下来的碑帖纷繁复杂,要临优秀的、经典的、经得起时间考验的碑帖。据北京大学艺术学院教授李松统计,在全国首届书法临帖作品展中,行草部分临帖来稿比较集中的法帖有:《兰亭序》《书谱》《圣教序》《祭侄稿》《寒食帖》等,而王羲之的《兰亭序》和孙过庭的《书谱》二帖又是其中更为集中的,可见经典法帖还是最受书家的喜爱和追捧。此外,隶书中《张迁》《礼器》、欧颜柳赵的唐楷也是颇受书家青睐的临帖经典。

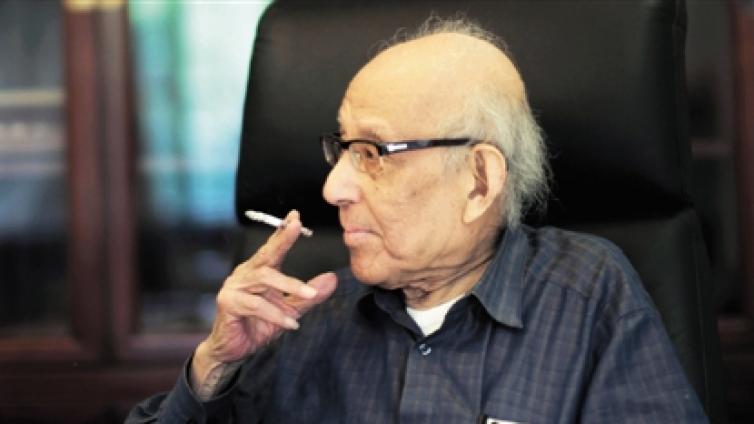

“初学者尽量临墨迹本,不推荐临碑及刻帖。”张公者选帖有着自己独到的见解。

“帖,也不全是墨迹本,比如王羲之的《十七帖》等。帖,是把墨迹经复制刻在木质等媒介上面,复制时失真一遍,拓的时候又失真一遍,这样下来已经跟原来的墨迹本相差很远了。”

他强调还有些虽很经典,例如《张猛龙碑》这样的名碑等,但如初学者要临摹的话,也一定要在内行人的指导下,将碑刻还原为墨迹,正如启功先生所说“透过刀锋看笔锋”。

对于隶书来说,唐宋元明时期少见高手之作,到了清朝才有一些优秀作品问世。这种情况下,汉代是隶书的高峰,经典作品很多,但是由于多年风化腐蚀,即便是宋代、明代的拓片,也存在风化现象,这就要求在内行人的指导下进行临摹,或者先临摹一些清代隶书佳作,熟悉以后,再过渡到对汉碑的临摹,切不可盲目地照“原样”临摹。

读帖不可少

一 欣赏式

“帖教人看,不教人摹。”(清梁同书《频罗庵论书书张芑堂论书》广义而言,这里的看,很显然是教学书者对优秀碑帖势必要进行欣赏、揣摩、感受,从而达到能心领神会。书法欣赏与绘画欣赏不一样,它没有绘画的具象,是借文字符号的挥写,创造具有生命的艺术作品。我们欣赏时,有种模糊性。“就欣赏者来说,则是以象观意,从象味意。不是具象,却有生命,看是抽象,却有意味。形象若具象化,意味就丧失。意味只在抽象中。”(当代陈方既《书法创作意象》)如果我们养成经常读帖的习惯,久而久之便会领悟原范本的气息、格调、韵味、章法、情趣、意境等。

二 分析式

对于学书者来说,分析式具有直接的指导作用。它要求学书者要对原帖中的一点一画进行理性的分析研究,要对其外在形式和内在意境作全面的了解,这样才能真正把握原帖的风貌神采。正如宋黄庭坚在《论书》中所说:“细看令人神,乃到妙处。”另外,我们还要分析和了解作者书其帖时的背景,心情等,并进一步扩大研究分析其与同一字体的其它范本的异同之处,广取博览,吸取适合自己口味的优点部分,化古为我。

三 记忆式

读帖的目的是为了使学书者能更好地临帖和脱帖,它需要反复多次地揣摩范本的点画、结字、章法、意韵,并能够熟练地掌握和运用,进而在理解的基础上加强记忆。“古人学书,不尽临模张古人书于壁间,观之入神,则下笔时随人意。”(宋?黄庭坚《论书》)我认为之所以能下笔时随人意,便说明了他对张挂于壁间的书作朝夕谛观,通过细看已对其章法、结字、意韵等特征达到心手相应的程度。只要我们能这样长期不懈,坚持记忆式的读帖,在不断积累的基础上,一定会得之于心,用之于手。

临帖过程中的具体技法

(一)练眼。王羲之一本字帖,两千多年来,大家都在看,都在学,但成功的屈指可数,当然有悟性的成分。大家在参考上古经典时,每个人的着眼点不同,理解的深度不同,所以抓住的信息也不一样,这从临作中都能表现出来。尽量一个字一个字看,一笔一笔看,对每一个细小的变化都不要放过。要练就差别人所不能察的 本领,对观察到的东西最好用不同彩笔涂一下,临帖的时候多注意,要准、狠。

(二)体会手势。手势决定了一个字起始转换,决定了行气的贯通,决定了整幅作品的气场。一笔一势,顾盼生情,不理解这个关系,作品就会支离破碎,形成气阻,或各自为政,既没有道理,也不合生理,即使有性情,也是低级的小趣味。

(三)把握节奏,变速行笔,找准发力点。大家每谈行笔节奏,必谈提按,这其实是最简单的一种见解,古人的东西不只提按所能解决的。

(四)关于形象和意象的关系。开始阶段最好形象,学一家重点在找规律,特质的东西,然后再参入其他东西,当对点画有了相当深的理解后意象就自然出来了,不能刻求,一味谈感觉,有时感觉会害人。

(五)举一反三,临创结合。在精临阶段对每个字都要深入地去研究,不能走马观花,从头到尾写,象鸭子吃蜗牛,直接吞到肚里。我的方法是当临帖时,遇到一个字不好写就反复写,有时写几十遍,写象了后通过记忆想一想这个字在其他字帖中的写法,凭记忆想到几个写几个,当然也可以在原来基础上进行改造,这其实就 是一种创作和临帖的很好结合。

(六)临帖效果检验。提供三种方法,供大家参考。

1、临帖时可以适当加入别的内容,一个字、几个字、一段话,假如和原帖风格接近,不唐突,说明字法基本过关。

2、可找来一篇和所临字帖字数相近的一段文字,最好是古人手札(千万不要古诗词,因为那是古人创作时为了平仄凑的字,很多字不好写),按原帖的形制、感觉临出来,如果象,就算章法过关。

3、对其他法帖进行改造。比如,我就曾经按照董其昌的笔法对赵松雪的行书《赤壁赋》进行背临,字法是赵松雪的,笔法是董其昌的。尽量除去原帖的影响,当然这要对二王体系有了深刻了解后才能这样做。

写字不在于多而在于对,不在于法而在于理,要过单字关,不能只抄帖

写字不在于多而在于对,不在于法而在于理,理不对,法上才出问题。草书更是如此,学草书时要注意草法,特别是一些典型符号的练习,一定要强化练习,专门练习,一个符号半个小时应能解决、吃透,能用后半生,何乐而不为,但书写时要注意变得自然而不是疆硬。

还有一个现象,临帖者往往追求数量,对一个帖,不停的重复临摹,而不去动脑筋想,形成抄帖,这样很难进步。一些夸张的用笔一定要去掉,那是他的个性所在,像这种夸张显得很空,不学。每一个字要熟练,先向象里写,再往熟练写,再背临,要学会过单字关,不能只抄帖。

现在要换一种方式,一个字写五、六遍即可,照着写两遍,一定要往像里写,然后找感觉,比如背着写,看能否记住,再进行用笔的动作训练,从速度、虚实、比例等方面提炼着去写,有针对性、有目的的去训练,把每一个字都写透它,也就是从生到熟到背到各种转换,不断提炼,最后放开去怎么写都高级。

核心的东西是永远不变的

书法核心的东西是永远不变的,字再怎么写,关键的部位要控制住,关键部位之外的夸张你不用管他,要靠中间部分来决定中国方块字,任何一个都是这样。凡是夸张的笔画都不是受控制的,不规矩的和不受限制的,古人字形的变化是哪儿来的,实际上是允许夸张的笔画夸张程度的不同引领了风格的不同,同样是在方块中,不同的碑、不同的帖都有一个共同的规律,就是形式美感,其共性部分基本的结构是死的,而只有细微地方的变化,这是一个原则,方块内的不动,而决定字的风格的就是那些可以细微变化的地方夸张的不同,这是一个基本规律。有的字为什么老写不好,就是内在的笔画没有写好,内在的部位可以粗细不一样,大小不一样,但都必须摆匀它,你可以夸大或缩小比例,但必须写匀,要求趣味和变化,必须先有这个理,掌握了这个理再去变化。

因此,临帖方法要变,观察的方法要变,思路要变,训练的模式也要变。

文章来源: 今日头条