由浙江美术馆、中华世纪坛艺术馆、天津美术馆共同主办,蒙托邦市政府、蒙托邦安格尔博物馆支持的“安格尔的巨匠之路——来自大师故乡蒙托邦博物馆的收藏”特展于2018年6月2日-7月21日在浙江美术馆正式展出,法国蒙托邦安格尔博物馆携70件有关安格尔的藏品与杭州观众见面。此次巡展也是安格尔在中国第一次成系统的、全方位的展览展示。

法国国宝级新古典主义大师安格尔

《安格尔近1860年时的坐姿照》摄影师:安德烈-阿道尔夫-欧也尼·迪斯德

安格尔1780年出生在法国蒙托邦(Montauban),1867年在巴黎去世。安格尔的父亲约瑟夫·安格尔是蒙托邦皇家美术学院院士,他对古典主义美术和音乐有着深厚的修养,使安格尔自幼就受到古典文化的熏陶。安格尔是西方艺术史上不可多得的艺术巨匠,法国国宝级新古典主义大师,是古典主义绘画领域中将表达“永恒的美”的理念发挥到极致的艺术家。

19世纪的欧洲是一个承前启后的时代,作为世界艺术史上19世纪新古典主义的代表人物,安格尔的一生经历了法国资产阶级革命的大变动时期。安格尔亲身经历了浪漫主义、现实主义的崛起,但他始终坚持古典主义,追求古典式的宁静,重视素描,强调理性。在艺术上,他善于把握古典艺术的造型美,每一幅画都力求做到构图严谨、色彩单纯、形象典雅,他以温克尔曼的古典艺术的最高理想“高贵的单纯,静穆的伟大”为原则,创作出《泉》、《大宫女》、《土耳其浴女》等闻名于世的经典之作。

安格尔“亲爱的家乡”:蒙托邦

蒙托邦安格尔博物馆

“我真想放弃现在拥有的一切,回到蒙托邦去安享人生,隐姓埋名,放松自己,总之,去自由呼吸。”安格尔在1841年10月2日致其蒙托邦的友人吉里贝尔(J.F. Gilibert)的信中如是写道,而在当时,这位艺术家早已功成名就,是巴黎上流社会争相邀请的贵客。

安格尔用“亲爱的家乡(Cara Patria)”来称呼这座城市,可他与家乡之间的关系却建立在这样一种奇怪的悖论之上:一方面是他对童年的怀念和他在与友人密切的书信往来中所表达的思乡之情,而另一方面,他却鲜少回到自己的故乡。安格尔11岁就离开蒙托邦,进入图卢兹的艺术学院学习,并于17岁前往巴黎。在安格尔的一生中,他只有一次回蒙托邦小住十几日的经历,还是为了护送为蒙托邦大教堂创作的《路易十三的祈祷》。

安格尔为蒙托邦大教堂创作的《路易十三的祈祷》

而这次小住点燃了安格尔的童年记忆:“跟你说说我的一个弱点吧,或者说是我对美食的一种渴望。我太热爱家乡了……所以我想让你写信告诉我玉米饼的配料和做法,就是我们小时候老奶奶们做的那种,你也许现在还能尝到,把玉米饼托在一片卷心菜叶子上吃,那是多么开心呀!蒙托邦猪血肠也是极品,我每次跟别人说起这道菜都会惹得大家,当然也包括我,垂涎欲滴。所以我想让你把这道菜的确切配方告诉我。你会笑我吧,随你!不过,说不定哪天你也会想尝尝我妻子的手艺呢。”(安格尔致吉里贝尔,1822 年12月24日)

安格尔先后于1851年和1867年进行了一次捐赠和一次遗赠,将4500幅素描、20多幅油画、50套版画、古代艺术品收藏、艺术藏书、家具(扶手椅、画架、办公桌等)、包括小提琴在内的个人用品及老照片、其学生的临摹作品和各种草稿捐赠给他的家乡蒙托邦,蒙托邦市政府甚至后来将市立博物馆更名为安格尔博物馆,来纪念这位伟大的艺术家。

巨匠之路:从三个角度解读安格尔

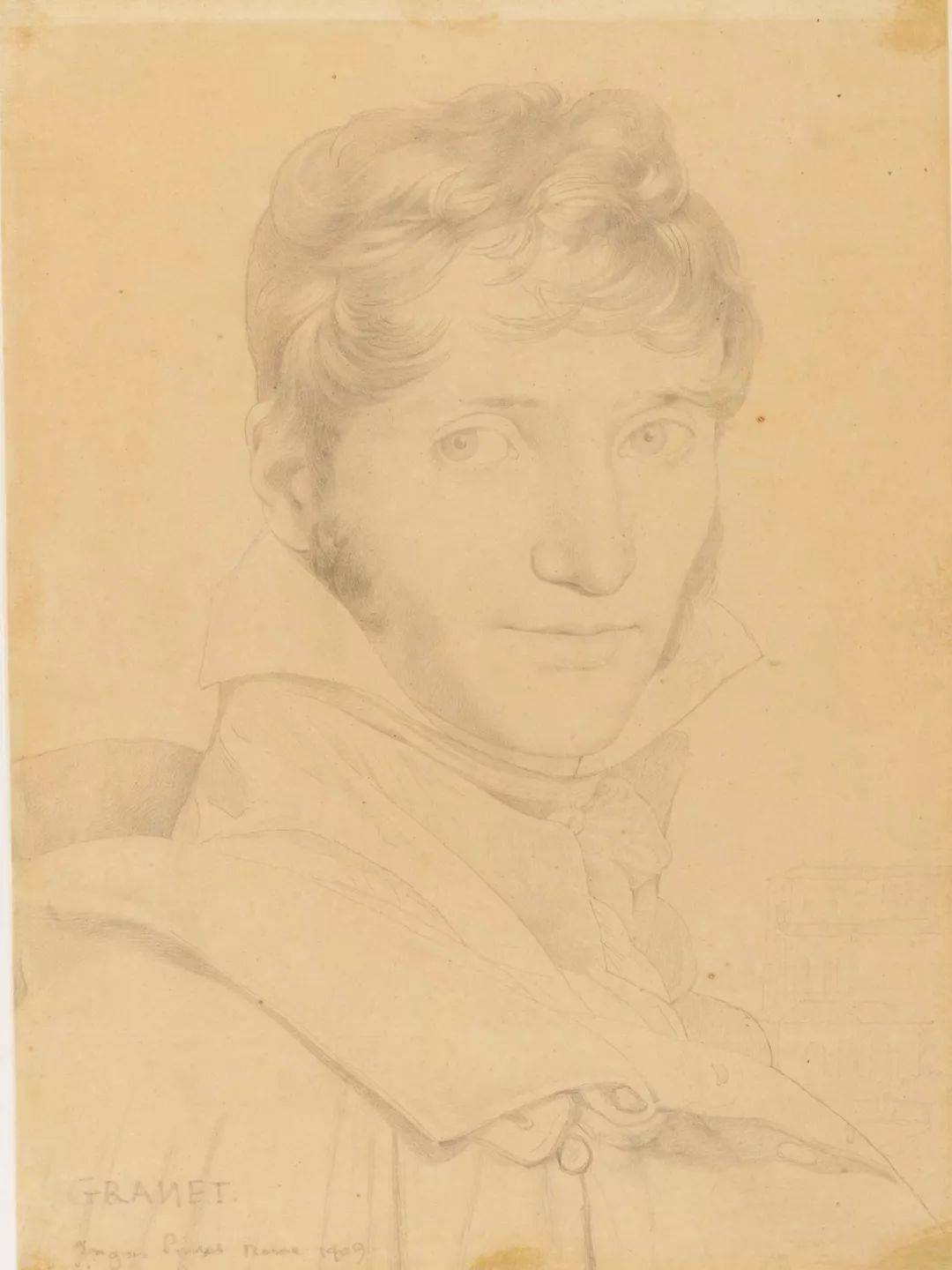

本次展览作为“安格尔中国之旅”的最后一站,通过70件展品系统、全面地向中国观众介绍了安格尔这位19世纪新古典主义大师的心路和成就。展品既有艺术家创作的安格尔画像和塑像,也有安格尔自己创作的油画、素描等作品原件,如《戈拉奈肖像》、《椅子上的圣母》、《路易十三的祈祷所做草稿》等作品,不论是描绘细致入微的人物表情,还是描绘衣服的褶皱,都体现出了安格尔深厚的素描功底。

《戈拉奈肖像》草稿 安格尔 纸上石墨画

《椅子上的圣母》(模仿拉斐尔)安格尔 纸上石墨和擦笔画

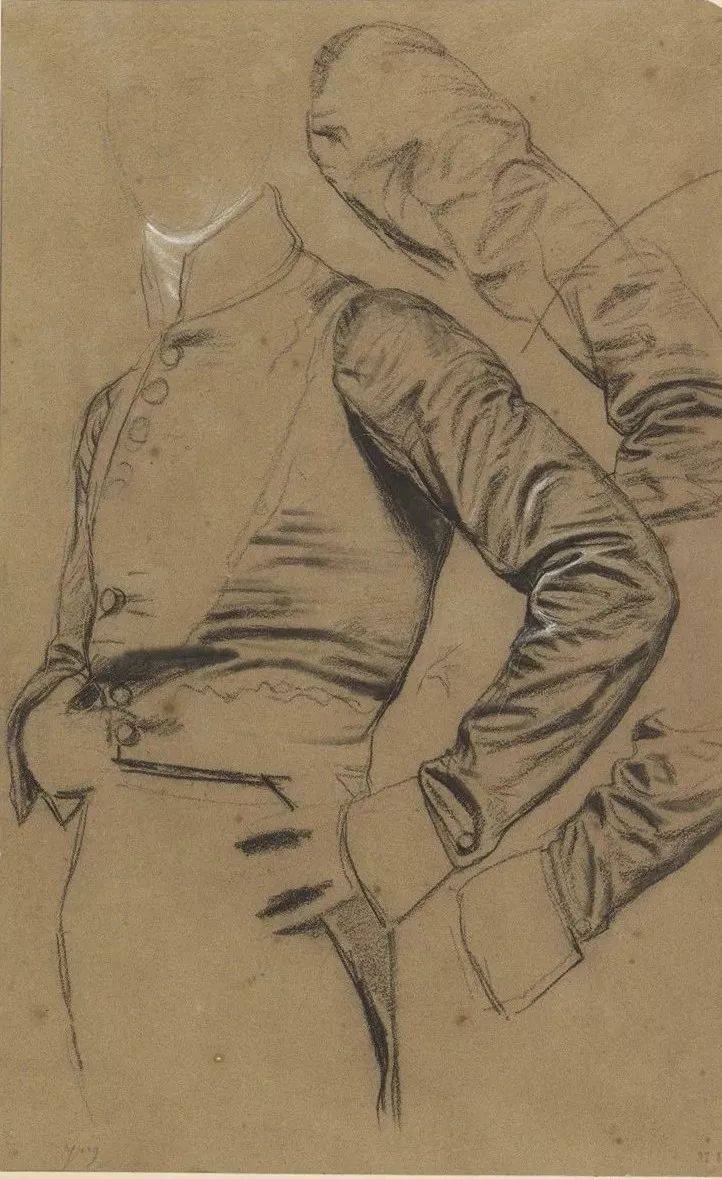

《路易十三的祈祷 》草稿(路易十三)安格尔 黄色纸上的石墨和擦笔画

而《艺术家父亲的肖像》、《男裸体模特》、《临摹拉斐尔自画像》则体现了安格尔对颜色、对轮廓、多线条律动的天才禀赋。

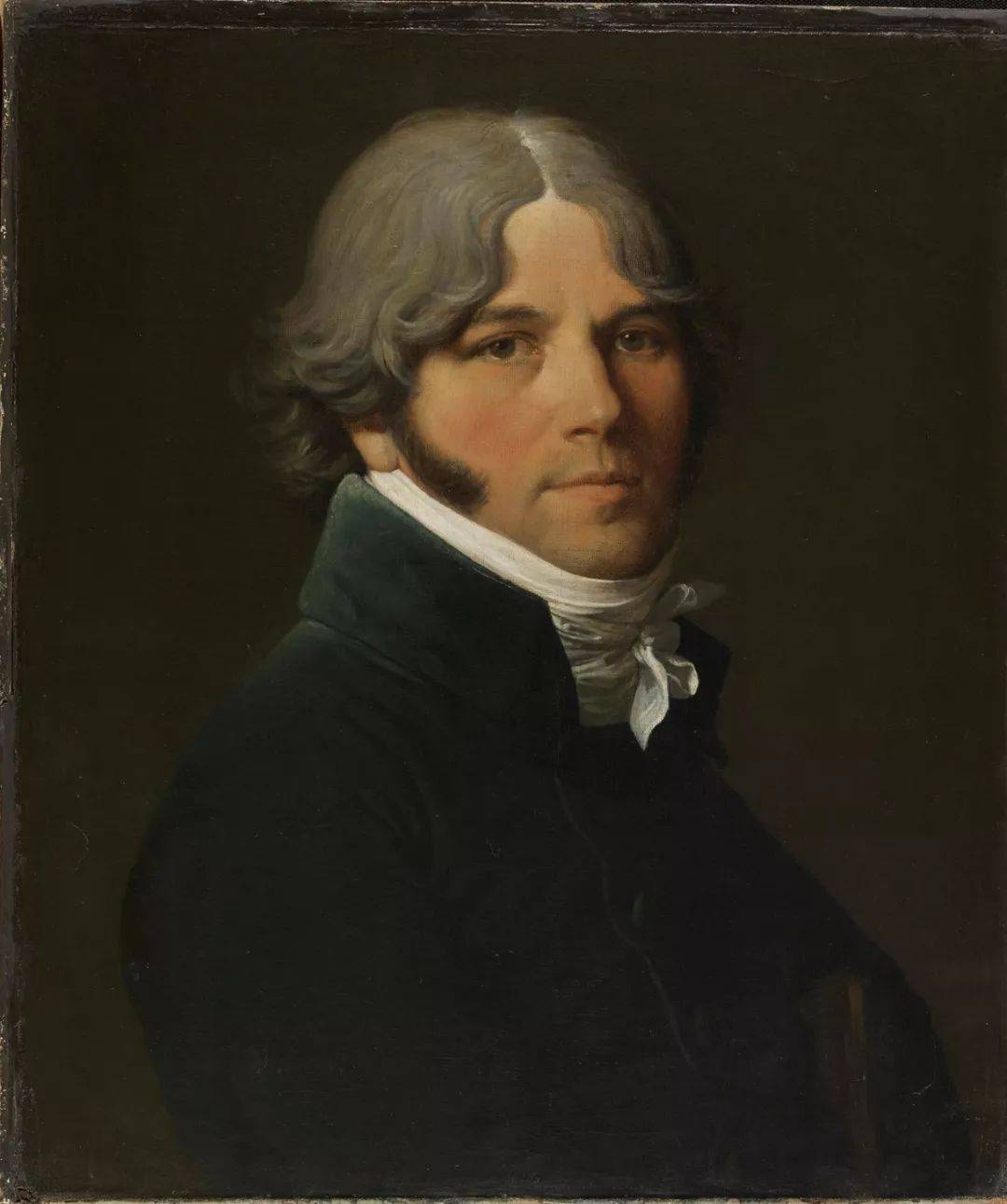

《艺术家父亲的肖像》(让·马丽·约瑟夫·安格尔)安格尔 1804年 布面油画

《男性裸体画》 安格尔 1800年 布面油画

《拉斐尔自画像》(临摩自佛罗伦萨乌菲兹博物馆收藏的拉斐尔画作)安格尔 1820—1824 年 布面油画

除了绘画,安格尔在音乐方面也颇有造诣,他喜欢拉小提琴,因此还催生了一句法国短语:“安格尔的小提琴”意为业余爱好,本次展览中就展有安格尔生前用过的小提琴。

安格尔的小提琴

展览从三个角度来呈现艺术家本人的创作历程。这三个角度分别是:“安格尔看自己”、“安格尔看世界”、“世界看安格尔”。“安格尔看自己”集合了安格尔的油画、版画、素描及草稿作品,是安格尔对自身关照的综合呈现;“安格尔看世界”集合的是安格尔的收藏和对安格尔有影响的其他画家的作品,展现了安格尔的收藏视野与收藏趣味;“世界看安格尔”集合了安格尔的友人描绘安格尔的作品,展现了他人对安格尔的印象与镜像。

安格尔的素描与东方的线

1856年法国评论家泰奥菲勒·西尔维斯特(Théophile Silvestre)在《在世的艺术家史》(Histoire des artistes vivants)中写到:“安格尔先生和我们没有一点共同之处,他是一位19世纪迷失在雅典废墟中的中国画家”。这种评价源于安格尔绘画中的东方趣味。

安格尔认为“线条——这是素描,这就是一切”,线是素描的组成部分,也是绘画的基础。他说,“线条和造型越简洁,作品越具有美和力量”,此种审美似乎与中国画的线描很是相似。而安格尔的素描成就,使人们视他为与达·芬奇和拉斐尔比肩的大师。

《巴斯多莱侯爵肖像》草稿 安格尔 纸上黑铅笔、白粉笔

为了让更多人了解这位新古典主义大师,浙江美术馆特别策划教育专区,对比东西方艺术家的作品,展示“线的艺术”。西方素描中强调的“线”,其实在中国人的造型观念里根深蒂固,中国传统绘画自汉以来一直以线造型作为绘画主体,如汉画像石、画像砖上所表现的狩猎图、杂技图、百戏图、车马图等均体现的是瞬间的意象。“线的艺术”版块,不仅通过西方艺术家的作品向观众呈现西方艺术线条之美,也从中国古典与现代艺术作品线条中引出对东方意蕴的思考。

文章来源: 浙江美术馆官微