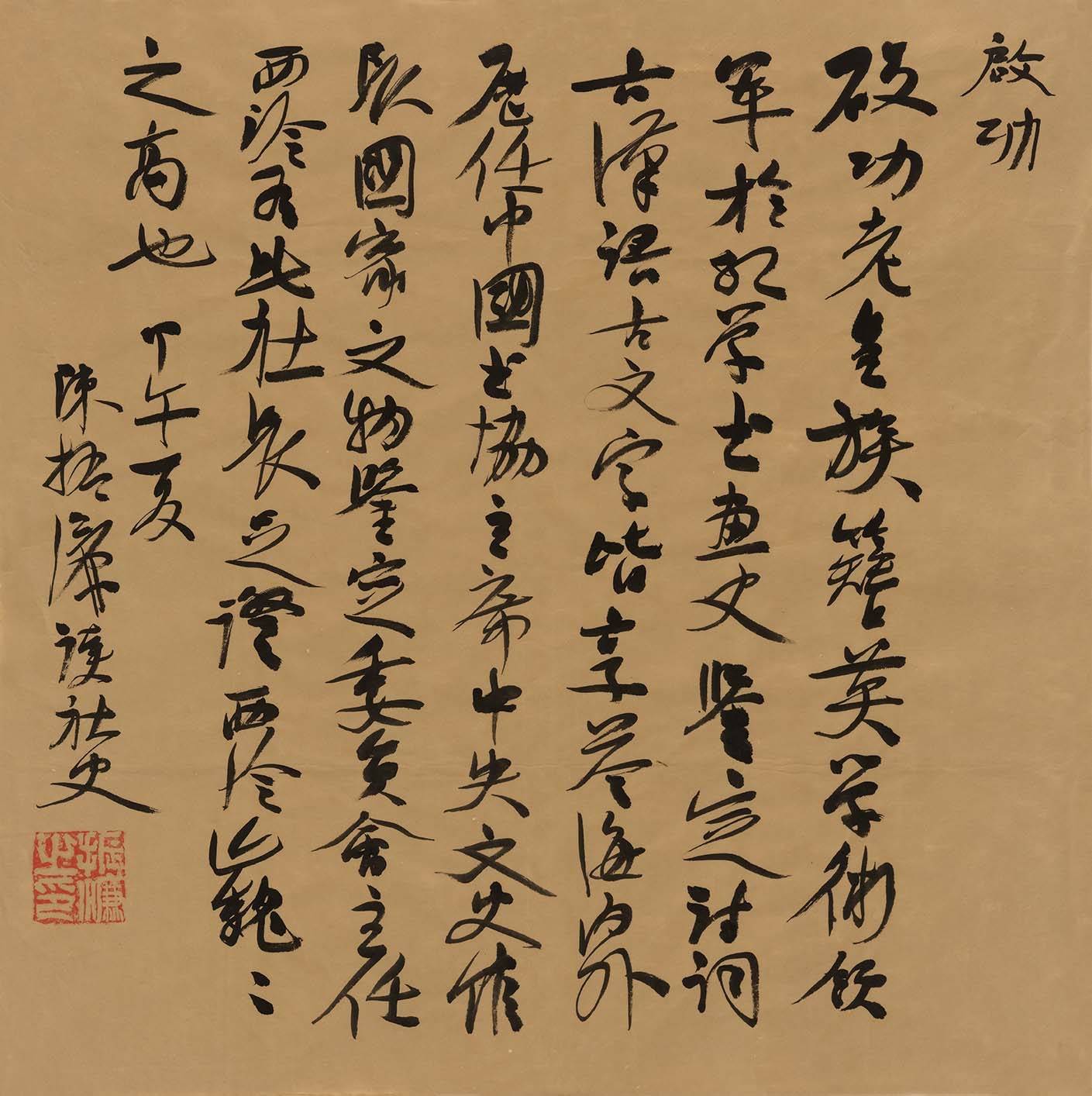

纪念改革开放40周年——陈振濂著作序跋汇纂专栏之(十四)

《简牍书法研究》之经纬·代前言

■陈振濂

一

从事秦汉竹简木牍的研究,其实在十多年以前就已经着手展开了。早在80年代初,我在学习书法时,就痴迷于简牍书法那种肆意飞扬无所顾忌的风姿。如果和求厚重求规范的石刻碑志相比,临习汉简实在是一个非常酣畅淋漓、痛快挥洒的过程。尤其是我们平时习惯于从唐碑欧颜入手;写汉隶也是取石刻拓片如《张迁碑》《史晨碑》《礼器碑》《西狭颂》庄严一路,一旦看到如此肆无忌惮的汉简木牍,怦然心动,追慕效仿,忙得不亦乐乎。

但环顾当时的实际情况,书法界当然也有对汉简投入的成年书家们的作品展出与书册问世。粗粗看来,却与我心目中的“简牍书法”相去甚远。对应于厚重庄严的汉碑,世俗的理解仿佛必然是走向它的反面——轻盈佻达,任性挥洒;用笔一滑而过,轻薄草率而无任何讲究的技法动作,如顿挫绞衄疾迟轻重伸屈的种种艺术表达,荡然无存,只是一味划过去而已。而字形结构亦是抓住一两个简便的造型,作粗率的概念化的变形和伸延扩张,语汇格调十分贫乏。这样的简牍书法,实在是既缺乏魅力也毫无想象空间,如果它也能构成一个类型的经典样式,那绝对是令人万分失望、甚至是绝望的。对简牍书法现状的不满和失望,构成了我最初步的记忆。

于是,在80年代后期,在一次电视教学实况录像中,我特别着意地在摄像机镜头前,用我自己理解的、对真正的简牍书法用笔和笔法体系,进行了具有个人性格的特定解读;并通过实际的书写行为过程,大致展示了它的基本形态。记得我还顺手写了一段题跋,记录了当时的这段试图“反拨”时风的感想。题跋的具体文句因随手记录,时隔近30年,已经记不清了。但当时的这一心情,仍然记忆犹新。因为它饱含了我在其时一种深切的体察、领悟、选择和判断。

2009年12月,我在北京中国美术馆举办了《意义追寻》大展,其中特别设置了一个子展览,叫《简牍百态》。那是经过了几个月的琢磨斟酌后,才呈现出来的探索性成果。当时的展览是一个超大的规模,构成内容太多;《简牍百态》当然不可能在其中担纲主导,最多是聊备一格。故尔“简牍”一项,也未及展出百件,不过30多件而已。但从章法、字法、笔法三者所作的探索,在简牍一系中自认为还是富于开拓性的。尤其是在通过对简牍的研究思考从而对整个书法的创作形式、笔法、字形诸项进行重新检验反思方面,在我自己的研究生涯中,论收获也是可圈可点的。

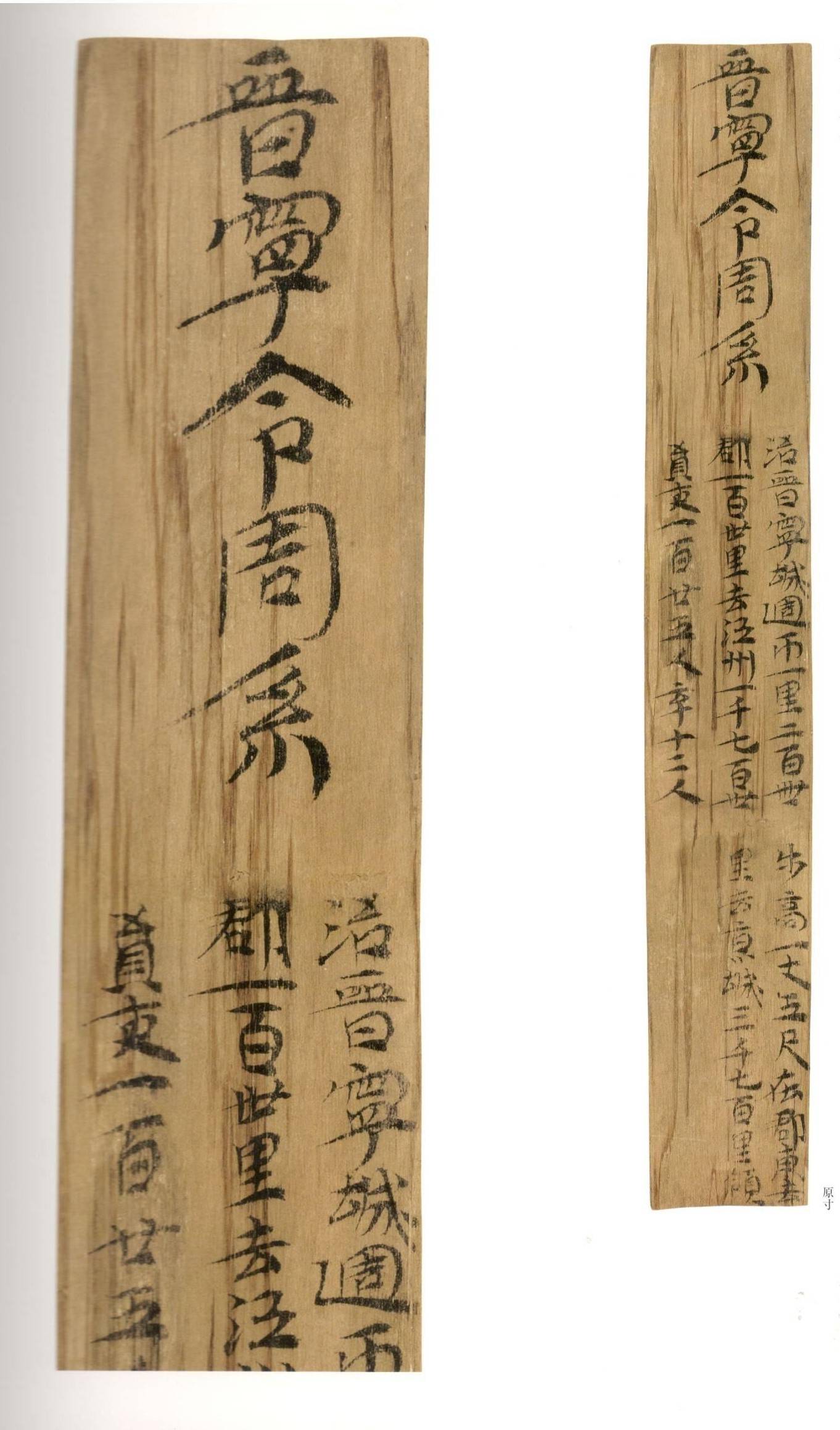

又是十年过去了。从今年春夏开始,对“简牍书法”的关注又让我燃烧起一种创意的激情。在书店看到有日本二玄社精印的《简牍名迹选》12册,我一口气买了两套;朝夕翻阅,相伴为乐。9月,因为中国文联的公干到长沙,我提出要看看著名的长沙走马楼吴简,于是去了长沙简牍博物馆和湖南文物考古研究所,承馆方所方尤其是李鄂权馆长郭伟民所长热情接待,出示长沙所出土的简牍原物藏品数十件,让我大开眼界。我原先所关注的走马楼吴简倒并没有让我激动不已;但长沙各处出土汉简原物之精美,尤其是里耶秦简,真是让我惊讶万分。这种面对实物、直接上手仔细品味的体验,是过去在参观甘肃的博物馆时看简牍展示橱窗、和一般翻阅精美印刷品时从未有过的。记得当天晚上在酒店,我沉湎在白天手持竹简木牍细致观察讨论笔画姿态的情境中不能自拔,还曾写了一首七律以抒心怀。

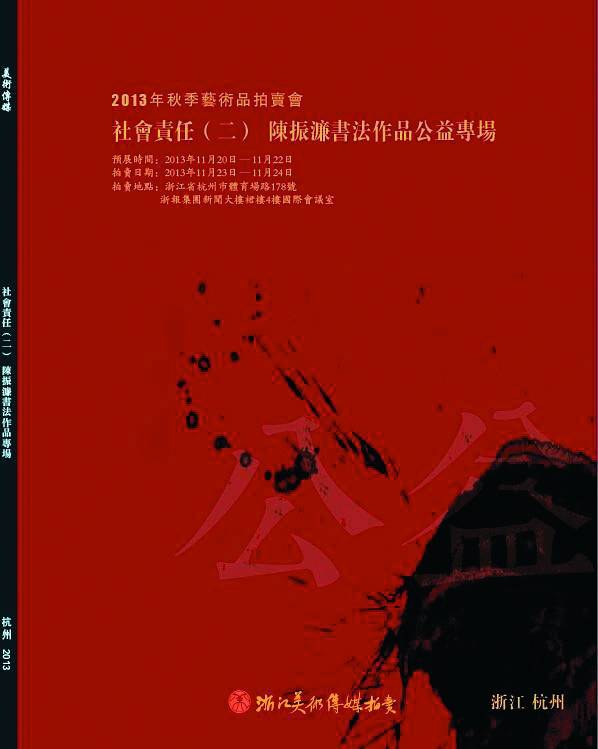

返回杭州之后,下决心趁热打铁,以一种新鲜的精神状态,再投入到“简牍书法”的研究中去。正逢浙江美术传媒拍卖的邓总过访,提到今年的公益专场拍卖迫在眉睫,有什么具体打算?于是应声而言:就以“简牍书法研究”为主题吧。但在实际落实时,却顾虑到在书法艺术市场中,秦汉简牍的高古很难与今天拍卖市场上的收藏家、买家心目中的“名人字画”相吻合。在出土简牍中,我作为艺术家希望强调的有个性有特征的另类笔墨形式,却未必是拍卖场所期望的。于是,把原有的“简牍艺术形态”的表现,转换成对“简牍知识系统”的表述,完成了这50件专题创作。在这一过程中,尤其需要提出的,是知悉几乎同时9月26日在山东博物馆有一个“书于竹帛——中国简帛文化展”的大展,但公务繁忙,一时排不出时间。而后得知这个大展的图录,是在上海书画出版社出版。立刻打电话找王立翔社长,承慨允,第一本新出样书先快递寄敝宅,赶上十一长假之前送到,遂使我的“简牍书法研究”系列创作能从容而充裕地实施完成。惜时如金,这是要向王立翔兄表示十分感谢的。

二

从2012年开始,美术传媒拍卖作为一个主体策划,对我的公益书法拍卖专场进行了周密的部署。首先,是通过各方协商讨论,起步伊始,由拍卖公司提出了“学术引领拍卖”的新理念新宗旨。六年来,我们以学术为抓手,策划了以中华传统文化、尤其是“国学”为主题的一系列展览拍卖活动,形成了一个固定品牌。

一、2012年壬辰初始时的拍卖主题内容还不很清晰,只是有一个大概的取向。故尔拍卖专场预展,是以同年6月在浙江美术馆举办的“社会责任——陈振濂书法艺术群展”的题名直接移过来的。但在当时,我已经开始研究艺术品拍卖的形式创新问题了。其时,我撰写了关于本拍卖项目的[缘起][后记]长文,以及《我对当代书法专场拍卖的一点认识》(上、中、下)三篇文章。又由徐玉明、吴阡撰写了《引言》《陈振濂领先于时代的[书画鉴定与收藏]研究成果群》等评论文章,以及组织了一篇《从鉴定研究到综合性收藏研究展望——“学术引领拍卖”之釆访录》。均集中发表于《美术报》。

它标志着“学术引领拍卖”登上舞台,正式拉开帷幕。

二、2013年癸巳的专场拍卖,明确提出了“学术引领拍卖”之总目标下的本年目标:“我书即文献”。根据市场,首先确定主题是符合大众口味与需求的古典诗词内容。有苏东坡组、李清照组、辛弃疾组、明清小品组等适应拍卖市场的作品内容;但为了体现更明晰的“学术引领”的主旨,专门创作完成了两个子主题:一个是《西泠印社百年史主题文献研究》专题、一个是《红木与红木家具研究》专题。还特别组织撰写了8篇专论:

(1)《没有新想法决不出手·代前言》

(2)《从“我书即文献”引出的新话题——[艺术+文献]的书法收藏新模式》

(3)《论“我书即文献”》

(4)《关于陈振濂先生“我书即文献”的当下意义和学术指向》

(5)《“学术引领拍卖”之一例:文人书法·“我书即文献”·〈书法文献学〉》

(6)《今天的书法拍卖最看重什么?》

(7)《综合力·影响力指数与陈振濂的书法专场拍卖》

(8)《陈振濂的书法品牌为什么能做这么大?》

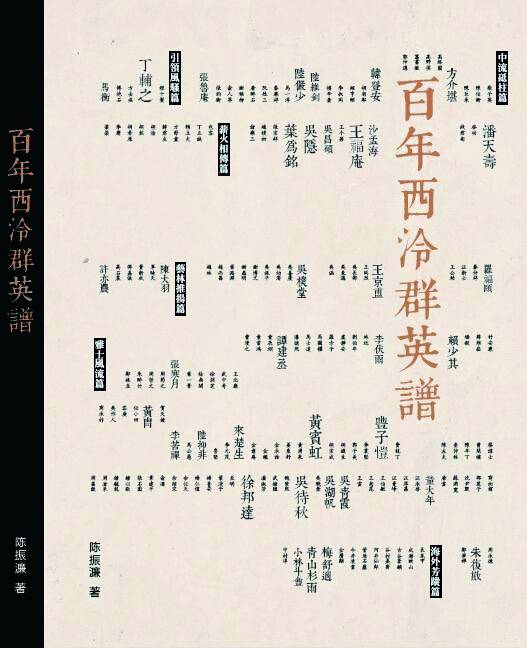

三、2014年甲午,“国学”的理念开始清晰起来,针对专题拍卖中的书法形态而不是美术形态,以新思维提出了书法史独有的"文化史收藏"的新宗旨。而且因为更主动深入地切入传统文化专题,我们又发动了一场专题研讨,有专论系列文章6篇发表以证其必。

(1)《“文化史收藏”与艺术品拍卖》。

(2)《陈振濂的“文化史收藏”——〈西泠印社群英谱〉》

(3)《“文化收藏”与收藏文化的区别》

(4)《传承:〈百年西泠群英谱〉与西泠印社研究史回溯》

(5)《“文化史收藏”与陈振濂的收藏鉴定研究》

(6)《书法在“文化史收藏”中的独特优势》

而我花了三个月,认真梳理了西泠印社社史,专心致志做了一个《西泠印社群英谱》的专题。因为梳理了百年社史,提出许多珍贵史料文献,外界反响非常积极。而由“学术引领拍卖”引出的“文化史收藏”新理念的轮廓也渐渐明确,对“国学”的提倡意愿与意识,构成了它的根本出发点。

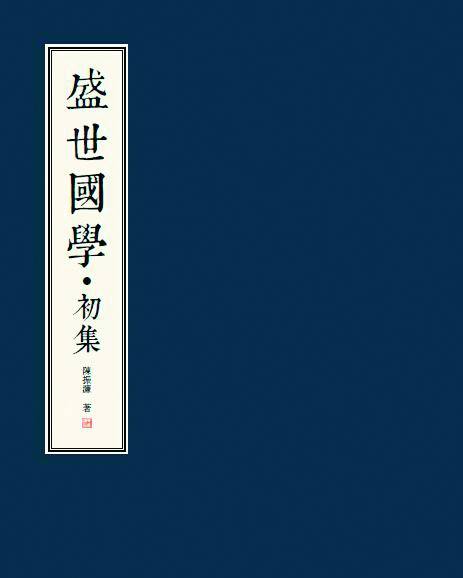

四、2015年乙未,我们心目中的“国学”提倡,已经有了一个清晰的指向并且有了一种希望具体化的展开愿望——“从学术引领拍卖”到“我书即文献”再到“文化史收藏”,思想轨迹越来越清晰和稳定。正值当时全国都在提倡恢复“国学”传统,倡导文化自信;“书法”与“国学”之间的关系,便成了我关注的一个焦点。于是在准备本年度公益专场拍卖之前,我也还是一如既往,不惮烦劳,曾组织讨论并撰写、提出了5篇系列论文:

(1)《书法与“国学”》

(2)《社会发展与“国学”的必要性——书法的责任》

(3)《在书法中倡导“国学”意识的现实意义》

(4)《书法艺术表现与“国学”的平衡》

(5)《“国学”融入书法:国家文化战略》。

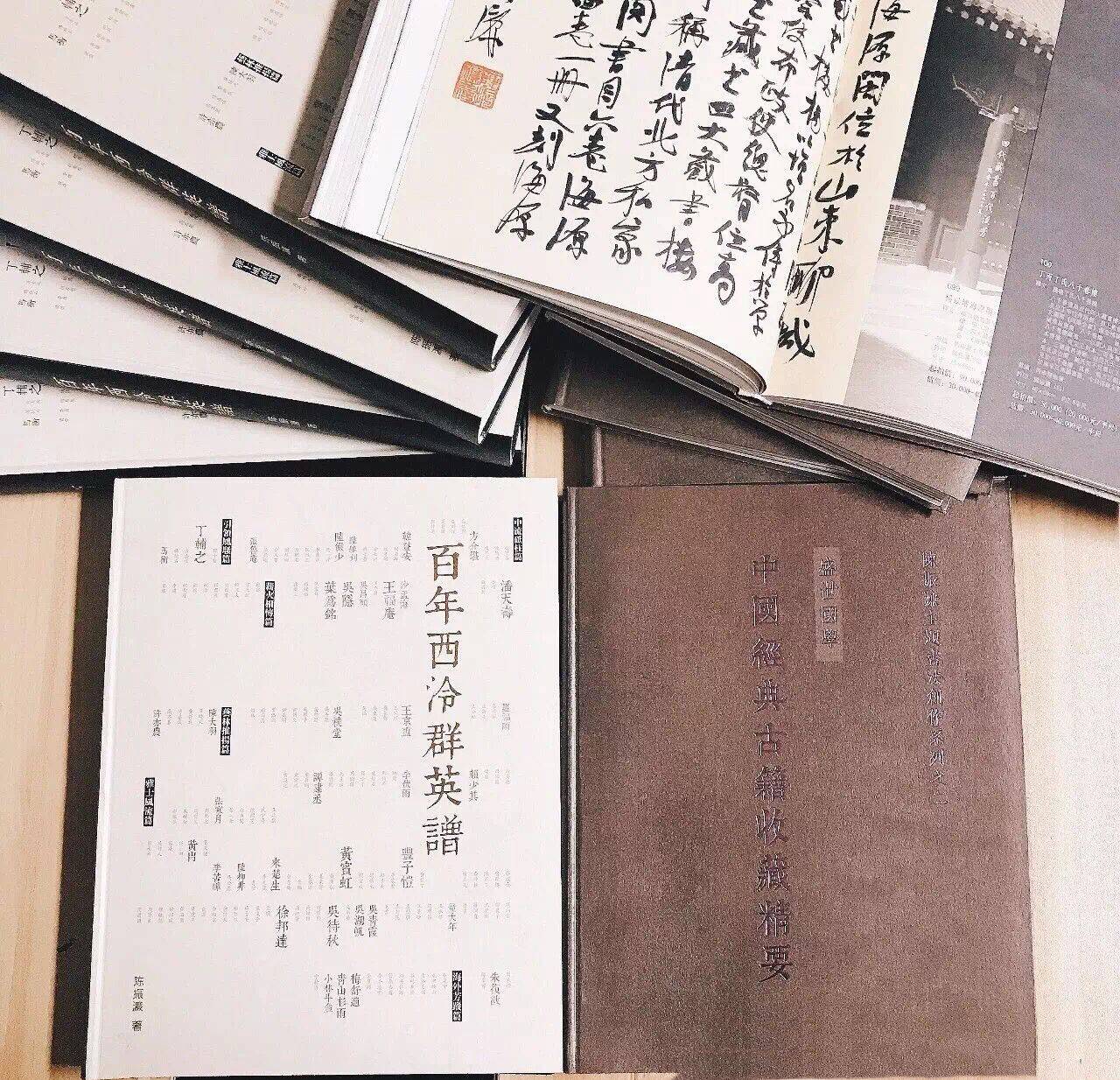

最后还有一个题为《匹夫有责》的[后记]。据此,又顺理成章地策划创作了一个拍卖专题并编成《盛世国学·初集》。而在“盛世国学”的大标题下,包含了“经典新解”、“题记”尤其是“国学二十札”等各组拍品。通过拍卖,把“国学”的基本理念、精华所在、内在逻辑关系等等传播推广向社会。既是一场商业拍卖,又是一种文化传播;又一次体现出了“学术引领拍卖”的丰富内容构成。

五、2016年丙申,我们心目中“国学”的意象开始超越笼统的知识传播方式,而走向分科与细化即学科化。我们首先认定古代“国学”即中国古代学术的第一承载,即是古人的书写和典籍。于是,第二次高举“盛世国学”旗帜,创作了一部《中国经典古籍收藏精要》的书法题记。取“中国经典古籍收藏史”的丰富内容,各分“藏书人”、“藏书楼”、“藏书事”三大部分,多列古今名人名事,构成了对“国学”提倡的又一次“书志学”意义上的充分阐释。当时我自己操刀,也写了一篇文字;又有拍卖公司与我对谈的[釆访录]一篇,共两篇,均作为继前一年2015《盛世国学(一)》的观念续篇。确定此一轮标题为“盛世国学(二)”。

(1)《中国经典古籍收藏纵横之2016专业对话?答记者问》

(2)《从“展厅文化”到“日常书写”——关于书法创作在当下的一个重要命题》

六、2017年丁酉,重新解读“国学”、第三次高举“盛世国学”旗帜;以有效组织一年一度的书法公益专场拍卖,便成了我们在现时的当务之急。于是,顺着既有的大思路,“盛世国学”继续推出讲求学科化的第三期。同样是以文献研究为宗旨的《简牍书法研究》应运而生。古代尤其是商周之时,经春秋战国直到赢秦时期并无纸张,文字文章的典籍载体皆是竹简木牍,先秦诸子百家的智慧学说,皆是依靠这竹木之具才得以传世。那么,研究秦汉三国两晋的简牍书法,当然也就是在重振“国学”雄风。在今年的书法公益专场拍卖中,我对目前“简牍学”作为早期文献学形态的分解,基于(1)简牍的形制与用途。(2)战国秦简楚简系列。(3)两汉简牍系列包括西北汉简与湘楚汉简。(4)简牍记载的各种社会内容。最后,如前所述,则以我赴长沙考察简牍时的一首七律挥毫作书,作为《拍卖图录》全书之跋。录如下:

《观简有感》

入湘秋客辣先尝,

论艺长沙检册忙。

走马楼头究笔墨,

里耶城畔考圆方。

绳穿简牍成秦迹,

剗削八分赴汉乡。

知职微书绝世技,

妄言民庶执堂皇。

三

岁月倥偬,遥想南天,今次的“学术引领拍卖”已经是第六个年头了。“盛世国学”也进入第三期了。我的工作节奏也越来越快速而繁复,亦不知今后的努力坚持还会遇到多少挑战?在我近几年的学术生涯中,上海书画出版社整理我的四十年旧著新成《当代书学之路》,是一个品牌。河南美术出版社推出《近现代书法研究大系》准备出版50种著作,也是一个品牌。浙江美术传媒拍卖已经持续六年的“学术引领拍卖”、“盛世国学”;当然更是一个品牌。记录十年(2012-2021)社会文化变迁的《当代书法“史记”》创作,伴随着“民生书法”“日常书写”“阅读书法”这一连串的创作观念更新,自然也是一个品牌。这样的品牌一多,我们就有了一个清晰的社会定位,无论在个人专业方面、和社会需要方面,都能做到“与时代共频共振”。这样的要求,在其他美术文学戏剧音乐舞蹈等艺术门类里也许就是与生俱来,相对来说并没那么显眼和重要;但在最不擅长“同频共振”的书法界,却是一个十分重要、不可或缺的分水岭、试金石。一个有志向的书法家,不应该对此无动于衷、漠不关心;而应该主动张开双臂,热情拥抱这样的时代要求。

2017年10月4日丁酉中秋之夜撰文于湖上千秋万岁宧

推荐课程

点击图片加入学习

文章来源: 陈振濂