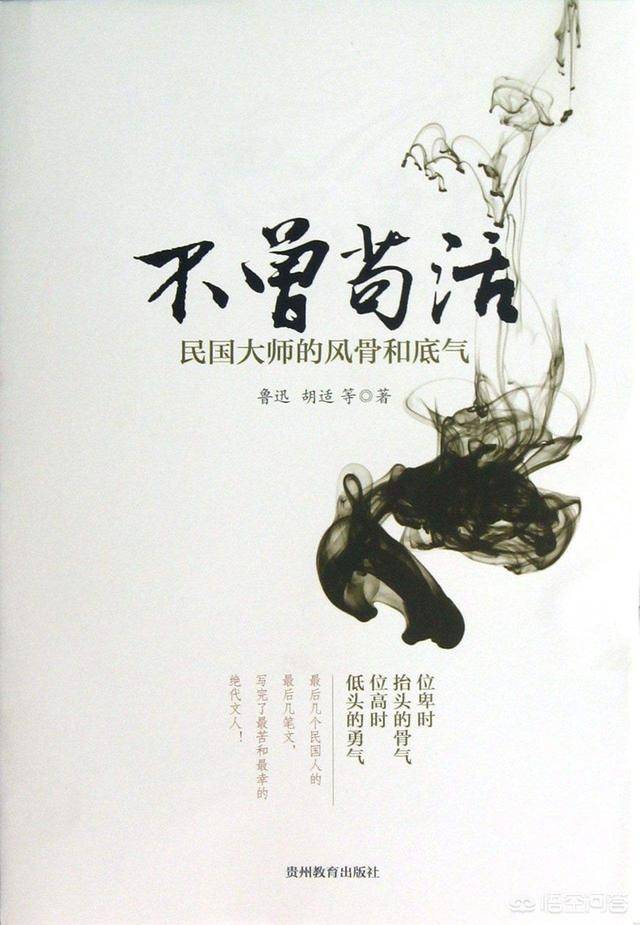

“民国大师”早已经成为世人瞩目的“星云”。无论学术界,读书界,教育界等等文化领域说起民国大师,就仿佛看到了璀璨的星河:陈寅恪、梁启超、鲁迅、胡适、赵元任、蔡元培……任何一个,靠的都不是名片上名字后的一串串头衔,而是等身的著作,而是“达则兼济天下,穷则独善其身”的身体力行……民国短短三十年,是怎么诞生这么多大师的。俗话说“冰冻三尺非一日之寒”,大师不是民国1911年成立之日,忽地一下子钻出来的。仔细研究这份名单,人文大师居多,而自然科学方面的巨匠像丁肇中、李政道、杨振宁等人也都受教于民国。

民国时代,童蒙时期往往要接受家塾里四书五经的教育。在这里,不仅教知识,还教一种学习方式,生活方式,古人所谓的“养气”,养浩然之气。学童每天黎明即起,规规矩矩背书,写字。在民国建立之后,许多受过旧学教育的像鲁迅、胡适、郭沫若等人又步入新式学堂,学习西方新知识;后来又纷纷去外国取经。如,鲁迅、郭沫若去日本。胡适去美国、徐志摩去英国,梁思成、林徽因去美国。等等。学贯中西,学成报国不是夸说的。

学问最忌急功近利,学问最忌一曝十寒,而传统教育与现代知识相结合,使民国学人深根于母体文化又兼备开阔的国际视野。这就为“出仕”打下最高的基础。

时代大潮浩浩荡荡,泥沙俱下,舆论杂糅。但举几个小事例就知道知识分子的处境:民国时代,高级知识分子一个大学教授:1917年1月,蔡元培出任北大校长,月薪600银圆。1917年8月中旬,胡适就任北京大学文科教授,讲授中国哲学、英文修辞学课程,月薪260银圆,一个月后,升职为本科一级教授,薪俸薪俸加至280。梁实秋19世纪三十年代担任青岛大学图书馆馆长时月薪400圆。据《银元时代生活史》一书披露:民国时代上海卫生局的一名科长,月薪也不过30元。 普通工薪阶层在20元左右。由此可见,大学教授收入高,地位高,是国民政府重点倚仗的阶层。

胡适(右一)与梁实秋

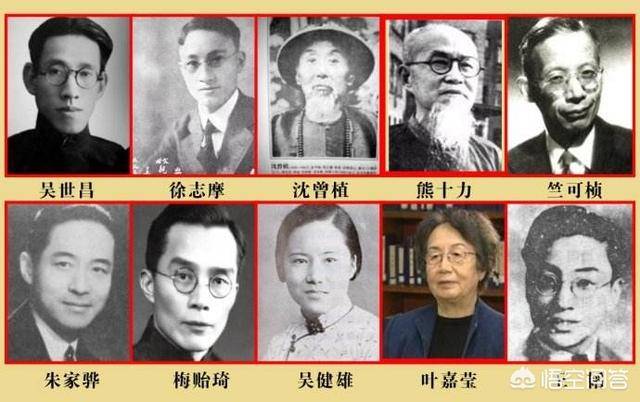

国民党的施政纲领遵奉“三民主义”,即民族、民权、民生三民主义,从各个角度启迪民智,唤醒民众,以期达到人民民主、国家富强之梦。如此政治形势下,知识分子的重要性不言而喻;言论的开放性自晚清、北洋政府以来的传统流变至此,也成为知识分子的潜意识。加之,中国古代“士”的传统未断,像辜鸿铭、黄侃等等国学大师也具备发展的土壤。总之,自由、开放的思想环境是孕育大师的温床。

辜鸿铭像

大师在自由中产生,在自由中高歌。虽然,改革开放之后,各方面环境好了,但是,一位真正的人文大师必是幼童启蒙开始,习养不倦,且以无欲无求的古风大德为基础。这样的人,也许在未来会产生。也许,我们这个专业细分的时代,博才通才只在历史中了。

扫描下方二维码

加入免费课程学习

美术名家课堂

服务项目:美术视频教学、名家约课、名家直播、美术热点等

官方网站:www.msmjkt.com

联系方式:0571-85310917

商务合作:0571-85310901

联系地址:杭州市体育场路178号浙江日报文化产业大楼24楼

文章来源: 今日头条