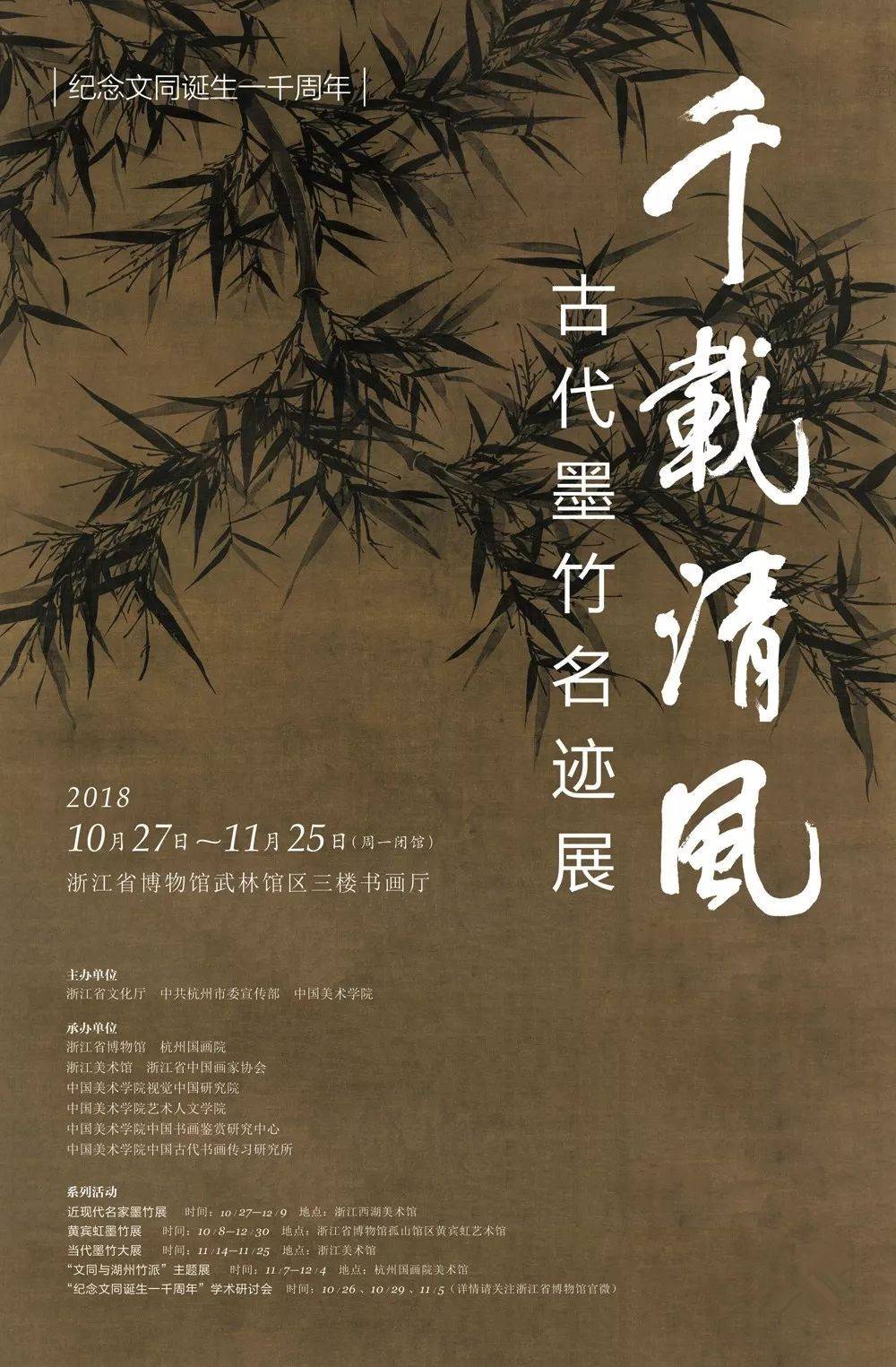

-展览时间-

2018年10月27日—11月25日

-展览地点-

浙江省博物馆武林馆区三楼书画厅

——————————————

竹之为物,其性不同于众木,不因寒暑而荣谢,不以四时而变化,风雨不惧,飒飒幽幽,劲不输于青松,曲可比于细柳,故寓君子于竹。

国人与竹的心灵交契,可上溯《诗》《礼》。自东晋王徽之说“何可一日无此君”后,“君”便成了竹的别称。后世百代,竹都以君子的形象存寓在人们的心中。古代文士爱竹、咏竹、写竹,将一切美好的品德与理想的人格都赋予竹。自唐人“君子比德于竹”,到宋人“其身与竹化”,视竹为与自身心灵相通的君子,人与竹的精神联系已达到“物我无间”的境地。

墨竹,又称“墨君”,起于唐而源流未审。北宋文同(字与可)、苏轼开文人写意墨竹之先河,其写竹不止于状貌,非图其外美,而以纯素之心体竹高洁之性。

后世画家,凡写墨竹,无不受到文同与苏轼的影响,无不对其推崇备至。金代王庭筠,元代李衎、高克恭、赵孟頫、吴镇、顾安、柯九思、倪瓒、王蒙等,明初王绂、夏昶,他们写竹,备竹子之法度神采,又饱含君子之气度品格,直承文苏之正脉。之后,陈芹、姚绶、文征明、陈淳、徐渭、朱耷、石涛、金农、郑燮等秉承文苏之风骨,融自己之心意,不同与可,却能“高呼与可”,为文人墨竹注入了新鲜的血液。“墨君”也因此承载了更多的意象和更高的情志。传承是艺术得以延续的根本,但是它更感人的一面乃是其绝世而独立的精神,是其郁郁勃发、生生不息的生命状态。

今恰逢文同诞生一千周年,本馆举办“千载清风——古代墨竹名迹展”,聚文同之后元明清三代墨竹名迹38件(组)于一堂。此展一为纪念文同这位墨竹大家,二为体悟竹君之性情,三为追仰古贤之品格,四为观照自身之心灵。

文同其人

文同,字与可,号笑笑先生。西汉太守文翁之后,人称“石室先生” [ 文同祖先乃西汉文翁,文翁在蜀郡做太守时,创郡学,名“石室”。],又称“文湖州” [ 文同最后的官职是湖州知州,不过他沒有到任,在途中过世。]。

宋 文同 墨竹图轴 台北故宫博物院藏

(本次展出复制品)

宋真宗天禧二年(1018)生于梓州永泰县(今四川盐亭永泰),神宗元丰二年(1079)以疾卒于赴任途中。哲宗元佑九年(1094)归葬于永泰故里。

比德于竹

古代文士咏物叹物必寄之以性灵,托之以高志,发之以情采。自然之物终有凋零,而吟咏之物历久而弥新。千百年来,竹都以君子的形象存寓在人们的心中,人们对竹的赞颂,从未止息。

竹被比作君子,自《诗经》始,“绿竹猗猗”等修竹之美的言辞被用来盛赞卫武公的君子之美。后东晋王子猷对竹啸咏,指竹道:“何可一日无此君耶!”从此,“君”成为了竹的别称。竹作为君子,被赋予君子的美德。魏晋时期,士人景仰的主要是竹姿态之天然、气质之超然。唐代提出“君子比德于竹”,竹被赋予几乎所有传统士人的美德。白居易谈竹四德:本固、性直、心空、节贞,比起前代的潇洒更多了一份济世的担当。北宋文同“朝与竹乎为游,暮与竹乎为朋,饮食乎竹间,偃息乎竹阴,观竹之变也多矣。”他与竹为友,日日俯仰林中之烟云,呼吸吐纳间,竹的操挺之姿、虚怀之德都潜化进他的心里。自然与人心相契,竹与文同“物我无间”。此时,竹与君子的关系比唐人“比德于竹”又更近了一步。

文同是文人墨竹的先行者,他将墨竹比作墨君,以“墨君堂”名其室。他与苏轼所提倡“寓意于物”等写意精神,对后世画家产生了深远的影响。

扫描下方二维码

加入免费课程学习

美术名家课堂

服务项目:美术视频教学、名家约课、名家直播、美术热点等

官方网站:www.msmjkt.com

联系方式:0571-85310917

商务合作:0571-85310901

联系地址:杭州市体育场路178号浙江日报文化产业大楼24楼

文章来源: 浙江博物馆官微