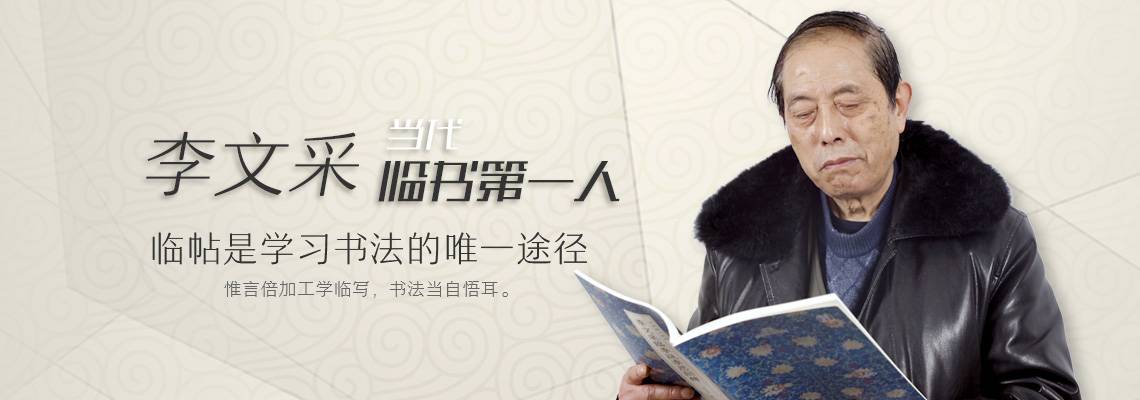

论 临 帖

囗 李文采

一、学书思想

“惟言倍加工学临写,书法当自悟。”

这是颜真卿在《述张长史笔法十二意》一文中所说的张旭学书主张。

张旭认为,临写前贤法帖,加倍工夫去临写,书法就学好了。“惟言”,即只有此法,别无他途。

但是,书坛基本上没人同意张旭的学书主张!他们认为:

一、临帖只能解决技术问题,而技术不等于艺术。作者各方面修养寓于书法而成“书法内涵”,才是艺术。

二、只临帖,只继承,不能创新,必是书奴

下面我们来讨论一下这两种与张旭学书不同的观点是否真有道理:

一,书法作品有书面语言和书法形式两方面。书面语言体现作者各方面修养,这是不成问题的。书法是抽象艺术形式,不能体现作者书法以外各方面修养的具体内容。

所谓“书法内涵”,是书内外共同拥有的抽象道理,而不是具体内容。

如果书法能体现作者真实人品,党组织让申请入党者交一张书法作品就可审批了,行不行?显然不行!

如果书法能体现具体学问,高考交一张书法作品就可以断定各科成绩了,行不行?显然不行!

所有书法展览和书法作品集都必须有一个前言,介绍作者书法外修养如何如何。既然书法作品本身已经体现作者书外各方面修养,为何必又多此一举?可见,他们自己就不相信书法能体现作者书法以外任何修养!

书法与书外事物所相通的不是具体内容,而是书内外共同拥有的抽象说辞,即所谓“学理相通”。例如,道家尚自然,中医讲中和,音乐有节奏,书法也有自然、中和、节奏的问题。又如作文要一气呵成,作书也要一气呵成。毛主席说“书法充满辩证法”,书法居然与马列理论也相通!从这些抽象概念来看,书法与书外一切事物都相通,因此论书往往以书外事物来比喻书法形象。

然而,书内外的共同道理是书法本身所固有,而不是由书外输入。普遍性本来就存在于各个特殊性之中,这是哲学常识!以为抽象概念的“书法内涵”必由书外输入,这就违背了哲学常识。

书内外的共同拥有的抽象道理,老师可以传授,学生可以背诵,难度等于零!全部难度都在书法操作上,临帖就是培养操作能力。

如上所说,书法不能体现作者书外修养,即所谓“书外功”。既然如此,为什么历来认为“书之功夫更在书外”?因为历来重文轻艺,书坛话语权被文人把持;善书不善文的书家没有书论而丧失了话语权。

二、继承与创新不是对立关系,而是因果关系,即越深入传统越能有效创新。

以为继承与创新是对立关系,满足于原始发泄的“创新”,这是“原创论”。任何艺术形式都有发生发展成熟的历史过程,任何个人的凭空努力与历史成熟相比都是微不足道的。

主张先努力于继承,后努力于创新,所谓进得去又出得来。进去是学习他法,出来形成我法,各有各法,这是“多原论”。

生怕出不来,必然怕深入传统,浅尝辄止,学了点皮毛就自以为可与古人争高低,这种情况普遍存在。

虽然不怕出不来,而临帖不见成效,就以为临帖无用,这是因为对张旭“倍加工学”的教导没有认识。不是临帖无用,而是工夫未到。赵孟頫临智永《千字文》五百遍,智永临集王书的《千字文》上千遍。有这样的“倍加工学”,人人都可以学好书法。

对于前贤法帖历来只有进不去,没有出不来,没创新反而不可能。学了王羲之、米芾等第一流法帖没有自己创新面貌,这样的例子自古至今并不存在。所以,我提倡“主观愿望在继承,客观效果有创新”的创新观,我自称“谨守论”。

综上所述,书法不能体现书外任何事物的具体内容;书法与书外事物相通的是共同拥有的抽象道理;这共同的道理是书法本身所固有,而不是由书外输入;这共同道理容易背诵,难度等于零,全部难度都在操作上;主观愿望在继承,客观效果仍然是创新,不创新反而不可能。既然当今书坛通行的“书法内涵说”和创新观这两个问题其实并不存在,那末,张旭“惟言倍加工学临写,书法当自悟”的学书指导思想就正确无误了!

临帖贵乎似呢还是贵乎不似?我看应以似为贵。只有似才能证明我们已从法帖中学到书法。似,还有形似与神似的问题。贵在形似呢还是贵在神似?

所谓神,其实还是形。所谓神,是对形的观赏效果的语言描述。看起来是形,说起来是神——神与形是同一回事。

所谓神,是形中之形,这是“神”的另一层意思。所谓形中之形,即普遍存在于点画和点画组织中的方圆、尖钝、曲直、长短、大小、粗细、斜正、疏密、俯仰、背向、伸缩等变化因素。每一组变化因素就是一对矛盾,或说阴阳。有矛盾才有对比,有对比才有视觉亮点,有亮点才有美感,这是书法魅力的奥妙所在!所以项穆说“书不变化,匪足语神也”(《书法雅言·神化》)。“数画并施其形各异,众点齐列为体互乖”(孙过庭《书谱》),这是点画之变:“字字异形,行行殊致”(宋曹《书法约言》),这是结体之变。当然还有协调问题,但首先是变化,否则无所谓协调,而是单调了。

选美的结果能得到大众公认,无须辩论,这就是因为美貌有客观标准。书法有没有像选美一样有个客观标准?我认为有,就是以上所说的变化因素具备了多少——变化因素多即优,少即劣。如果所有变化因素都具备,就是书法的最高准则。以此审视,唐太宗誉王羲之书为“尽善尽美”就并非虚语了!王书变化因素确实最全面,而后无人再能增添变化因素。以变化因素多寡来衡量书法优劣,不必书家,即使常人也能准确评价书法了!

学书学什么?就是学法帖的变化因素,无使丢失。书法是手工劳动,并非机器生产,临本即使能保持范本的变化因素,在变化程度方面必然有误差。眼睛不是照相机,必有观察误差;脑袋不是电脑,必有记忆误差;手不是复印机,必有操作过程中的误差。误差不可能绝对避免,因此自己的新面貌也就不可能绝对避免。初学者误差是不许可范围的误差,学成之后的误差是许可范围之内的误差。正如射击,虽然每次不能击中靶中心,但都在十环之内,这就是许可范围之内的误差;没击中靶就是许可范围之外的误差。

对临误差不可绝对避免,已有自己新面貌,自运就更加有创新了。初学一家已有创新,转学多家就更有创新了,让人看不出以何为祖了。

二、书法技法

怎样临像法帖?一般认为每家每帖都有一定特点,因此就有特定的方法。法帖难尽数,方法也难穷尽。我则认为各种字体与书体都是同一方法,区别无非是变化因素多寡及变化程度深浅而已。变化因素好比人的五官,变化程度好比五官的大小高低不同——画不同的人难道要有不同的方法吗?所以在我看来,掌握这总的方法就能临像一切法帖。我将此法择要叙述如次。

(一)观察方法

临帖与绘画写生同理,都是如何把形看准。临不像首先是因为看不准。而形是由外轮廓线组成,线又是点运动的结果。线的关键是方向,点的关键是位置。因此观察方法就是如何把握线的方向和点的位置。

对点的位置观察:一是座标法,在无参照的情况下用此法;二是比例法,后一笔在前一笔什么位置上相交或相接可用此法,看它在几分之几处;三是形状法,将观察的点与就近两点一起看,看这三点形成一个什么样的三角形。

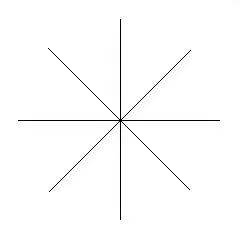

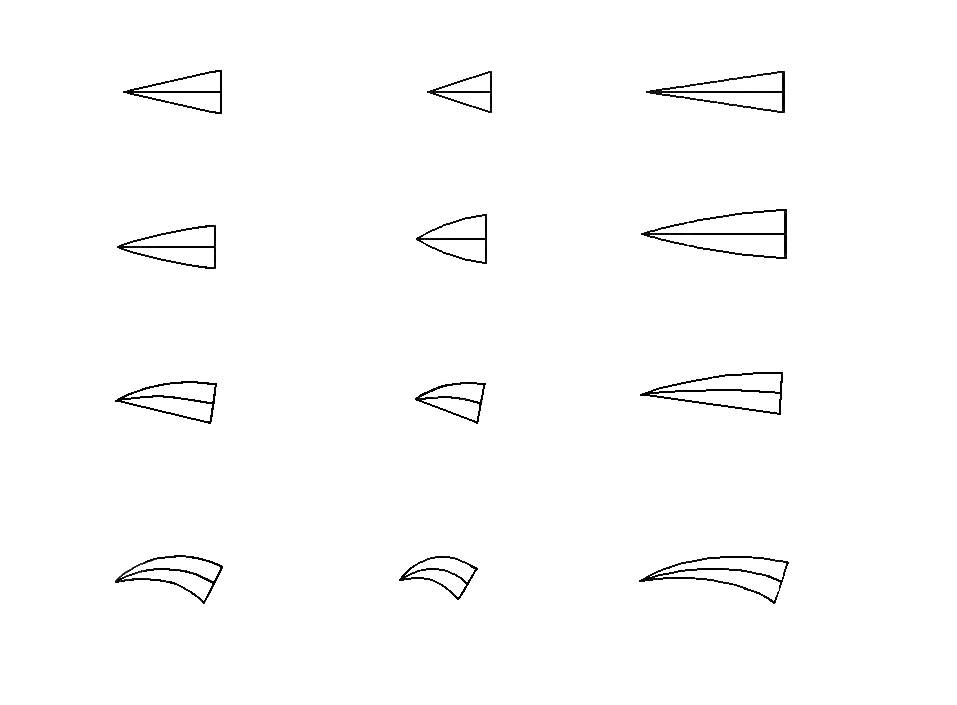

对线的方向观察,心目中要有水平线、垂直线和两根方向相反的45度倾斜线。

(观察方向图)

要观察的方向与哪根线接近就与哪根线比较一下。某些习字帖不是有田字格、米字格吗?这是在纸上,我说的是在心中。在纸上局限于楷体,在心中则草书、行书都适用。

照此方法训练就提高了观察能力。结体所关注的是点画的位置和方向。有了观察能力,结体方面就不成问题了,点画方面也只剩操作能力问题了。

(二)对笔锋的认识

结体全在于观察能力,点画则还有操作能力问题。操作首先要了解工具,即笔锋。

“书法在用笔,用笔贵用锋”(周星莲《临池管见》),然而何谓笔锋呢?不同理解就有不同效果。

以为笔锋就是笔尖那一点,于是垂直下笔则得一圆点。以这圆点行笔,起笔和收笔处的形状变化就很有限。

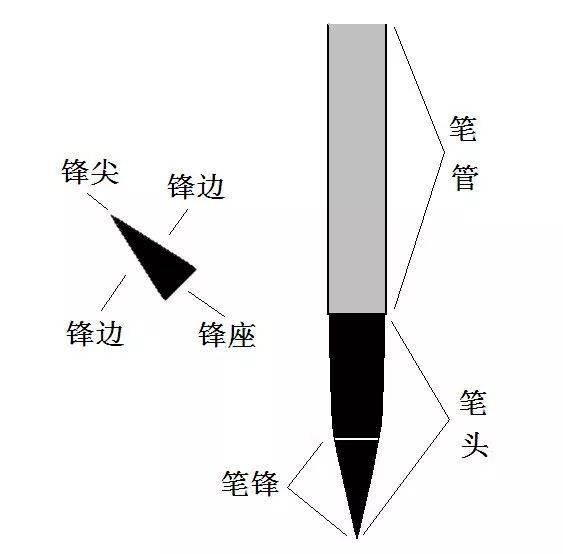

(笔锋图)

我认为笔头前面的三分之一处都是笔锋,三分之二是供墨处,相当于钢笔的橡皮管作用。如果受墨材料如玻璃之类不渗墨,整个笔头都可作为笔锋。

笔锋是圆椎形,下笔的墨象则是三角形。朱家济先生是上世纪六十年代浙江美术学院书法专业导师。“笔头向前冲”,这是朱先生教我的秘诀之一。所以是秘诀,是因为一般人都以为柳公权所说的“心正则笔正”其“笔正”是指笔杆正因而笔头正。沙孟海先生和启功先生都说古人执笔其笔杆与受墨面不相垂直,而是斜着的。“笔头向前冲”、“笔杆斜着”不正是为了下笔就有三角形墨象吗?

这三角形笔锋有锋尖、锋座、左右锋边之分。向右、向右上或右下行笔要关注左锋边的方向和曲直;向下、向左上或左下要关注右锋边的方向和曲直;收笔,如果是出锋则是一个倒三角形,如果是藏锋则要关注锋座的形状。

这三角形在书写过程中要相对稳定才能有预期的点画形象。如果正要切菜而手中却是一把鎯头,正要敲一枚钉子而手中却是一束乱麻,如何才能有效工作?这三角形要相对稳定与不断从左上到右下的提按动作有关,也与事前蘸墨的舔笔动作有关。柳公权论笔锋有“圆如锥,捺如凿”的话。如何避免“如凿”而保证三角形即与舔笔有关。

“书法以用笔为上”(赵孟頫《兰亭十三跋》),而“用笔贵用锋”(周星莲《临池管见》)。笔锋有中偏、正侧、藏露的区别。一般人认为以中锋、正锋、藏锋为贵,其实这只是篆书、隶书所必须遵循的原则,却不符合必须体现“八法”的正楷、行书、草书的实际情况。绝对的中锋、正锋、藏锋,点画形象就会单调划一;允许笔锋有不同程度的侧、偏、露,点画形象才能丰富多彩。

自古以来,人们就把中、正、藏这些字眼作为正面形象,而将侧、偏、露作为反面角色。因此取名只有“中正”而无人名“偏侧”,于书也是如此。前贤笔下虽然时时有侧、偏、露,而论书都说是中锋、正锋、藏锋。学书者不了解这个道理,无视纸上的实际点画形象,怎能临像法帖呢?

所谓中锋,只能理解为中(zhòng)锋──临帖好比射击,临得像,就是打“中”了目标;凡是“偏”离了帖上的点画,即使手下的笔锋如何中,也只能称偏锋。所谓正锋,是“正确”的锋──正确地再现了帖上的点画,否则就是侧锋。藏锋与露锋是相比较而存在的,法帖中露锋随处可见,但与更露的点画相比,又都可以称为藏锋。

三、执笔

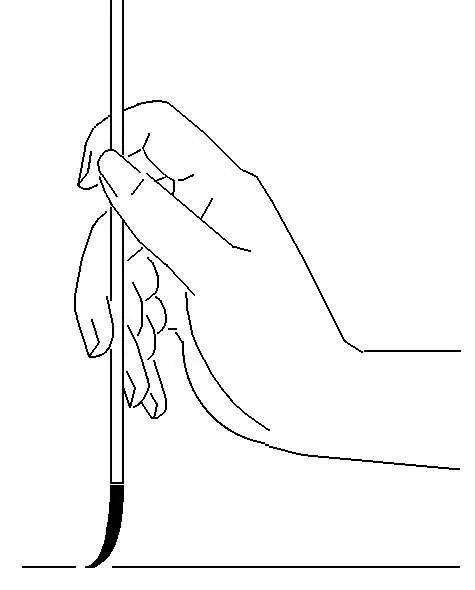

执笔要点(如图):一、拇指与食指从前后方向执住笔杆。这组力只有“执”的任务,自始至终不必转动笔杆。二、中指和无名指从左右方向执住笔杆。这组力除执笔的任务外,还有运笔的任务。小指紧贴无名指。三、以上两组力在笔杆上应尽量分开,这样才能使笔锋既有较大的活动范围,又能达到灵活自如。四、掌要空,否则中指和无名指就没有活动范围。五、各指与笔杆的着力点:拇指在前节中心;食指在前节与次节之间;中指在前节中心;无名指在指甲与肉的交界处。六、执笔高低决定于字的大小──大字高执,小字低执。

四、运笔

讲究执笔是为了运笔灵活;运笔灵活才能使点画生动。要做到运笔灵活,就要发挥指、腕、肘、肩关节的作用,并且在运用这些关节时要遵循两个原则:

一、运动半径越长则活动范围越大,运动半径越短则越容易准确而敏捷。因此,前面的指、腕关节能解决问题,就不用后面的肘、肩关节。一般认为指只主执不主运,我不以为然。所谓“指实掌虚”,“掌虚”干什么?不就是为了让指有一个活动空间吗?譬如打苍蝇,拍柄越长就越不容易打中;又如穿针引线,不用指关节而用肩、肘关节肯定不行——都因为运动半径太长而影响敏捷与准确!点画也是精细活计与此同理。

二、一个关节能解决问题,就不必用两个关节,因为向一个方向运笔时,参与的关节越多,就越难于协调一致。一百斤东西,两人一起抬比各挑五十斤要吃力,就是这个道理。

必须特别指出的是运腕。一般人虽然也主张运腕,但只知上下方向的动作,却不知还必须有水平方向的左右动作。腕的上下方向人人都会动,水平方向因日常几乎不动,所以要特别训练一段时间才能灵活自如。

这的运腕也是朱家济先生教我的秘诀。所以说秘诀,是因为其他地方没见到过。当然,沈尹默先生曾说过运腕,但与此法不符。沈先生说:“指法讲过了,再来讲腕法……不能将竖起来的手掌跟部两个骨尖同时平向着案面,只须要将两个骨尖之一,换来换去地交替着与案面相切近。”(《书法论》)他在讲腕法中所说的运腕就只有这一句。“手掌跟部两个骨尖”“换来换去地交替着与案面相切近”,这分明不是腕关节在动,而是由于前臂的桡骨和尺骨忽平行忽交叉所引起的前臂旋转动作。腕关节没有动就不是运腕,而不运腕也就谈不上“腕法”。

运腕既上下方向,又左右方向与指的导送方向成十字,于是笔锋在三维空间得以灵活自如。寸以内范围运指腕就够了,稍大则执笔提高也能适应。

用笔之妙在于点画两端的转折提按(点不是正圆就也有两端)。提按是垂直方向,转折是水平方向。实际运用则往往是转折提按交织在一起。

五、点画

无穷无尽的点画形象都是由笔锋这个三角形通过转折提按及行笔动作变化出来的。

这三角形笔锋有锋尖、锋座、左右锋边之分。上下方向动作因与纸面所成夹角不同而使锋尖有锐钝之变。且将这锐钝分三等,就是三个变化因素。

锐钝又因水平方向动作有曲直不同,三角形的锋边就有曲直之变。且将这曲直分三等,又是三个变化因素。锐钝三种都有曲直三种之变,于是就有九种墨象。

九种墨象在纸上有360度变化,粗分则有“木”字形的四个方向用笔。四个方向乘以上所说的九种墨象,于是就有36种墨象。同一笔画的起笔与收笔都可以有这样36种墨象,于是画的两端就有72种墨象。

行笔有粗细不变与粗细有变之分。粗细之变,或先粗后细,或先细后粗,或粗细几度变化。暂且只考虑粗细之变,加上画两端的72种墨象就有144种。

行笔又有曲直之变,于是以上所说的144种加上曲直就有288种之变。

行笔之直只有一种,而曲的弧度则有无数种,暂定为三种,加上以上所说的288种就得864种。

行笔之曲又有俯仰之变,于是以上所说的864种就变为1728种。

整个笔画在纸上安装方向有360度变化,暂定如“木”字的四个方向,乘以以上所说的1728种就得6912种。

以上所说笔锋的三角形墨象有36种变化,那是一个动作,如果是多个动作,即三角形几次重叠或相交,那又有多少变化啊……唉!我都懒得再细数了!

画的形象是无穷尽的点,或取画的起笔,或取画的收笔,或是各种画的缩短,也是无穷尽的。

各种字体(篆、隶、草、正、行),各种书体(如王体、颜体等等),其用笔与结体都是同一道理,其区别无非是变化因素多寡与变化程度深浅而已。变化因素多寡决定格调高低;同一格调的风格不同则是因为变化程度的不同。所以我不以为各有各法,我就是以这一法去临写各种法帖的。

以上我所说的临帖意义、观察方法、操作方法纯属一家之言,不一定对,不敢强加于人。我不是成功人士,可信度有限,仍应以古今著名书法理论家所说为准吧!

我很赞成张旭这个学书主张。对于法帖,第一步临像它,第二步有深刻形象记忆,第三步成为习惯动作,此时无意而书却成佳作。

扫描下方二维码

加入免费课程学习

美术名家课堂

服务项目:美术视频教学、名家约课、名家直播、美术热点等

官方网站:www.msmjkt.com

联系方式:0571-85310917

商务合作:0571-85310901

联系地址:杭州市体育场路178号浙江日报文化产业大楼24楼