常沙娜先生1956年起在原中央工艺美术学院(清华大学美术学院前身)任教,1983年起任院长。作为“敦煌守护神”常书鸿的女儿和我院染织美术专业的教师,常沙娜对传统图案情有独钟。她虽然生于法国,又在美国留学,但对祖国传统文化的学习和研究热衷异常。这篇文章深刻阐释了“传统图案”与“三大构成”本质的区别,深度分析了“写生变化”与“电脑制作”的特征,强调了坚持传统图案教学的必要性和重要性。对于传统图案的学习研究,并非形成要素的问题,更重要的是,传统图案所载荷的民族精神和文化理念。

文章针对当时各设计院校片面倚重“三大构成”的状况而写。作者从中央工艺美术学院装饰色彩课的教学实例出发,澄清了存在于设计教育中的惟三大构成主义的弊端,强调向自然和传统学习是中国艺术设计教育取之不尽的源泉,“在中国已有了根基的、既来自传统又源于生活的我们特有的图案基础上,将三大构成作为补充,同时克服其弊端,才是正确的道路”。从中学美术教育抓起,坚持传统图案教学是建立中国风格的现代设计教育体系不可动摇的方向。

《应该坚持传统图案的教学》

文/常沙娜

图案问题,对艺术设计教育来说,是非常重要的一个环节。近几年来,在高等艺术设计的基础教学中,极为重要的图案基础课,似乎都被引进的“三大构成”替代了,我和我的同龄人——从传统图案中受过益的,而且已经深刻领会到它的重要性的一代人,对这样的一种现象是十分焦虑的。这个问题的存在和发展,应该引起艺术设计院校和社会的重视。如果再这样下去,我们的装饰图案设计,其结果必然是只有所谓现代的西方式的,即所谓的“国际性”风格,而没有中国的东西,没有自己的风格,恰恰是没有国际性的。

我认为中国传统图案的教学,几十年来已在教学实践中,通过不断完善,形成了相对完整的教学体系,是应该坚持和发展的。

八十年代,随着我国改革开放,从日本、香港引进了艺术设计教育中的“三大构成”(平面构成、立体构成、色彩构成),似乎成了艺术设计教育改革的同义语和时尚。人们以另一个词汇去看待在中国已存在了半个多世纪的图案教学,把已延续了并已发展了的我国图案基础教学理论与做法,视之为陈旧过时的东西,大有取代之势。

但是,作为建国后最早建立的,并把图案教学作为艺术设计基础重点课程之一的中央工艺美术学院,最终以历史唯物主义的观点,冷静地分析了“三大构成”的内容,认为在改革开放之际,引进在国外的设计教育中通用的“三大构成”的做法是有裨益的,它可以成为我们图案基础教学方法和内容的补充和比较,但作为课程的设立,不能也不应取代或排斥已在我国进行了半个多世纪的并被实践证明是行之有效的、中国式的图案基础理论和教学体系;在课时安排上,也不应占主要的比例。

“三大构成”是本世纪初在德国包豪斯设计学院的视觉课程中,对图形的三大要素——点、线、面,进行纯理性的分析和分解式的作业练习,继而对立体的几何图形作视觉的理性分析,对色彩中的色相、色度、明度三大因素,也作了视觉科学理论的分析。

后来,日本人把这三大要素的内容分别独立为“平面构成”、“立体构成”、“色彩构成”的专门课程。这三者的独立发展有着明显的利弊,其利在于比较系统,便于纯理性化的理解,并可作纯形式的练习;其弊在于陷入了纯形式的练习,把相关的三大要素机械地割裂成枯燥的练习,或引向怪诞的逻辑思维。如平面构成的内容之一是指变异,变异能促进学生的想象力,但是这种苦思冥想的想象力脱离了生活,就会走向怪诞。

我曾看到一幅变异的作业,由一个可乐瓶,最后变异成了一个雷锋。这就变得风马牛不相及了。想象力的培养不应该在这里!创意,想象力的启迪是必要的,但不能脱离生活、脱离实际,否则这就排斥了作为艺术设计最宝贵的感性因素。因此,这样的课在有限的课时中占据过多的比重是不合适的,我认为应该保证在中国已有了根基的、既来自传统又源于生活的我们特有的图案基础上,将三大构成作为补充,同时克服其弊端,才是正确的道路。

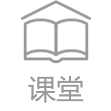

常沙娜与父亲、弟弟在敦煌

常沙娜与父亲、弟弟在敦煌

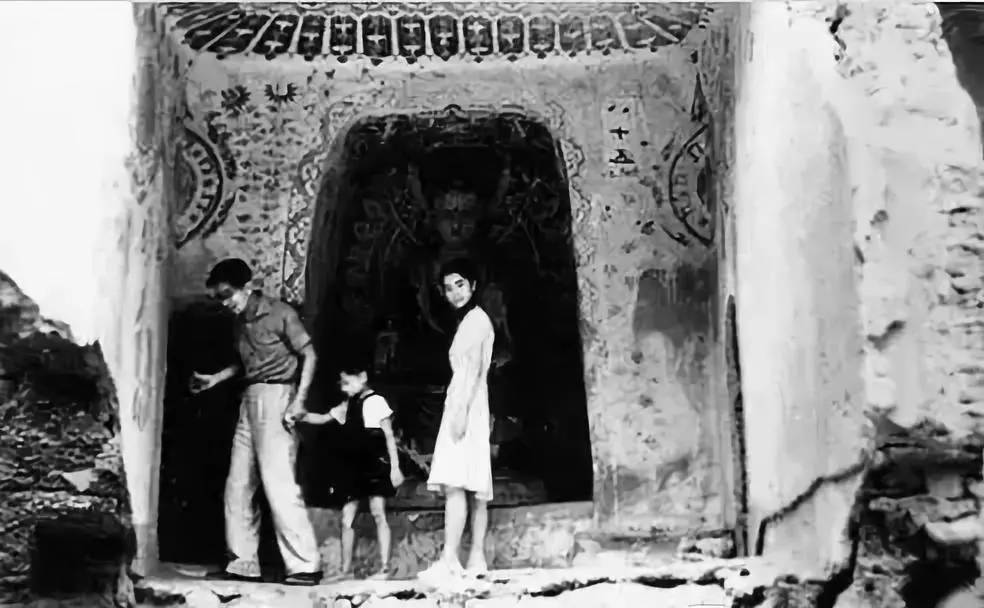

在长沙博物馆临摹马王堆汉代棺椁图案

在长沙博物馆临摹马王堆汉代棺椁图案

常沙娜和陈若菊在武英殿临摹

常沙娜和陈若菊在武英殿临摹

早在1934年,傅抱石先生在编译日本《基本图案学》中就明确指出:“图案构成三本质,为点、线、面、体(立体)等形象,以及表示此形象之色彩,以纯粹不含附加的何种意义,曰‘要素’,以要素成言之,故一般称为构成要素”,(商务印书馆印行)可见构成并非是新事物;雷圭元先生早年在研究日本、欧洲有关图案理论的基础上,经几十年的图案教学实践的经验和探索,对中国的传统纹样有了深刻的认识,对自己的图案思想进行了多次反思和修改,1963年他出版了《图案基础》;在这基础上,1979年又出版了《中国图案作法初探》,这些论著以中国传统图案为主线,融汇了中外传统图案源于生活的美的法则与图案构成的基本理念。

我们不妨重读雷圭元先生在《图案基础》理论中对图案要素简明的论述,图案基础,包括三个方面:一、造形,二、构图,三、色彩,三个方面相互联系,又各自发挥作用。他强调了图案语言的“群众化”、图案样式的“民族化”、图案技巧的“装饰化”是图案的特点。

雷圭元先生总结了几十年的图案教学经验,一改他三十年代图案理论的依据,大量列举了我国古代图案,如彩陶、纺轮、太极图等所具有的点、线、面抽象图形中的母体,由此来说明图案的原理和法则,雷先生这种经过反思后建立起来的具有中国特色的图案学基础理论,不是三大构成所能替代的。

现在电脑艺术设计发展迅速,三大构成里的很多内容,完全可由电脑技术来解决,但传统图案,目前电脑还不能包办。可是现在传统图案教学的力度太微弱了,快要到没有的程度了,现在的课程中强调生活与传统的共同语言的还存有多少?

近十年来,我的同龄人在这样不利的大环境下还在作一些努力。以我和温练昌先生共同在染服系的染织专业中开设的“装饰色彩”课程为例,我认为收到了较好的效果,这样的课值得考虑延续和推广。

1989 年10 月给染织系学生上图案写生课

1989 年10 月给染织系学生上图案写生课

我们通过装饰色彩课进行两组内容的学习,第一个内容是从大自然入手,另一个内容是从我们的传统入手,以获取对色彩丰富的感受和认识。

譬如从第一个内容的大自然中五颜六色的蝴蝶入手,让学生分析各种蝴蝶的色彩关系和比例,通过对典型蝴蝶的临摹或写生的体会,再加以对其色彩的运用设计。大自然本身的色彩是协调的,如漂亮的花卉、蝴蝶、鸳鸯,它们的色彩是大自然造化而成的,有的是从生态平衡保护自己的需要,有的是从繁衍的需要,构成了大自然的绚丽多彩的和谐。传统图案本身也是历代人从自然和生活中提升出来的。

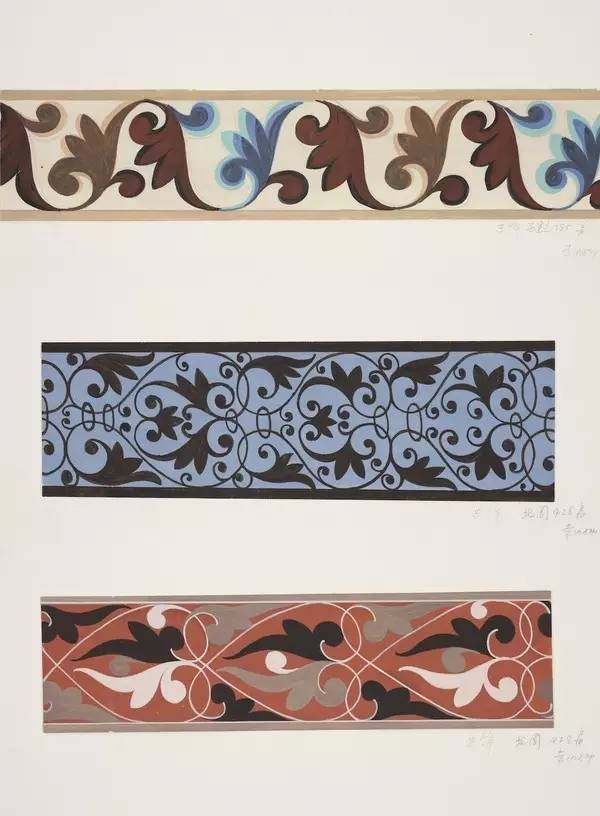

第二个课程内容是从中国传统入手,着重在传统色彩的临摹和运用。传统的色彩也非常丰富,包括历代建筑的彩画、历代的丝织品、历代陶瓷等等,还有民间艺术的各种具有特色的色彩。当然,在有限的课时内这些内容是不可能全部接触的,这几年我们就集中在敦煌图案的色彩上做点功夫。敦煌的色彩每个时代都有它的特点,简要概括起来,北魏则以上红为主色主调;到了隋代则以上红和石青、石绿,加上白色的线和点的点缀,层次增加了;到了唐代加上各色退晕的手法,和朱红、曙红的运用就更加富丽了,加之有金有银……随着时代的变迁,其色调各有特点,课程中就安排了部分的临摹,让学生亲身体会一下传统色彩中微妙的关系,临摹后再进行创新运用的图案设计。

胁侍菩萨(北魏435窟),109cmx65cm,1945-1948

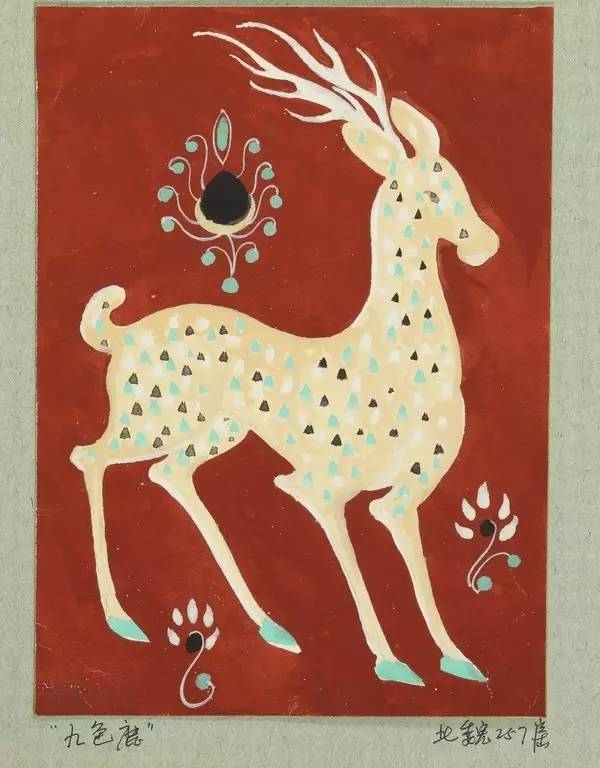

九色鹿(北魏257窟)

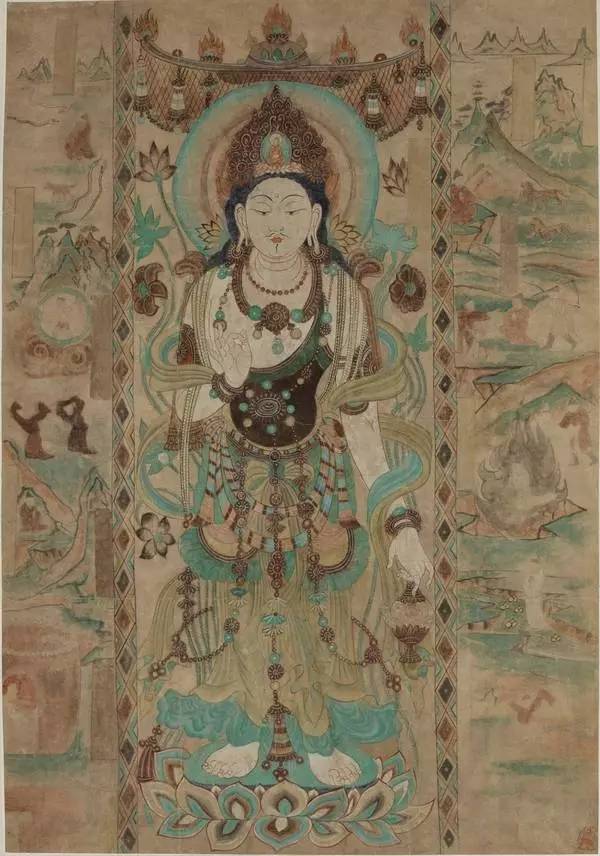

观世音菩萨(中唐112窟),102cmx71cm,1945-1948

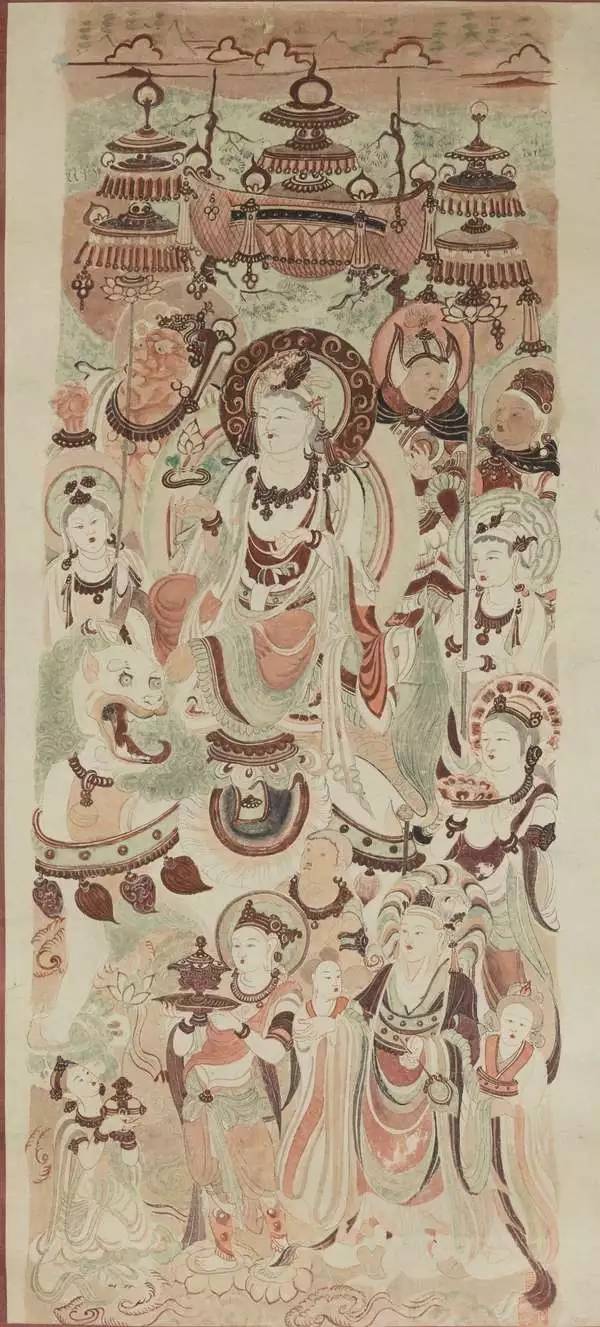

文殊变(中唐窟号不详),108cmx49cm,1945

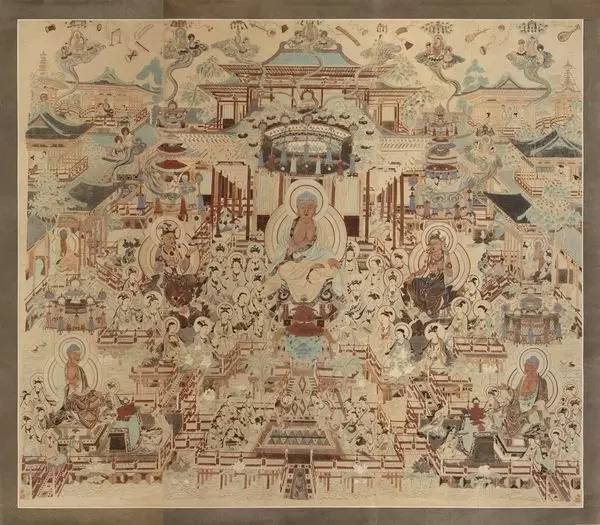

观无量寿经变(盛唐172窟),272cmx300.5cm,1946

女供养人(五代61窟),159.5cmx62cm,1946

总之,大自然和传统色彩是今天用以设计的取之不竭、用之不尽的源泉,它给人们以许多的启迪和广泛的内涵。这样,同学既接触了传统,又为学生的创造设计给予了重要的启示和修养。

但是,我们现在教学上面临的现实是:各个专业的这种图案教学课程已变得微乎其微了,甚至都以别的内容替代了,传统图案作为我们自己民族文化的知识,一种必需的艺术修养;作为培养当代的艺术设计者的重要手段之一,是非常需要和重要的。至于三大构成,在开始引进我院时我就说:可以作为一个补充,有益于发挥学生更广领域里的想象力,但是不要为构成而构成,为色彩而色彩,那就走向反面了。

华盖(五代220窟)

华盖(五代220窟)

华盖(西夏榆林窟2窟)

华盖图案(晚唐14窟),彩墨,29cmx35cm,2000-2004

散花图案(西魏285窟) 彩墨 28.5cmx43.5cm,2000-2004

边饰 (西魏285窟 北周428窟)

树木(隋419窟)

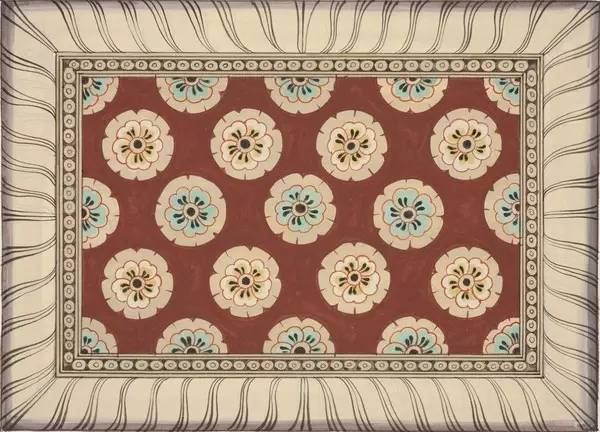

地毯(中唐112窟)

1982年,我随文化部林默涵部长组织的艺术教育考察团,到欧洲的英法两国去考察艺术教育状况,看到了法国的基础教育中的美术教育。我们访问了法国的拉封丹中学,它是以十七世纪法国的寓言家、诗人拉封丹(La Fontaine 1621-1695)的名字命名的,创建于1936年。这个学校高中的美术课每周4学时,美术课中就有构成练习、色彩练习和自由创作。

美术教师安排了丰富多样的美术课题:(1)构成练习,教师命题用十五世纪一幅静物油画,进行局部构图的取舍,进行重新组合;(2)色彩练习,根据保罗·克利(Paul Klee)画的色调重新组成色彩构图;(3)自由创作,命题《莲花》,要求发挥对莲花的感觉和想象,要求由具象到抽象的表现手法;(4)古代艺术,运用埃及艺术特征,加上自己的想象力,组织一幅图案。由美术老师带学生去博物馆,现场讲解埃及艺术,让学生在博物馆里对埃及艺术进行临摹、摘录,再根据体会和想象,完成一幅埃及风格的图案(包括色彩);(5)应用美术,做一幅以义务献血为内容,题为《献血》的招贴画设计,副题是“请您把血献给祖国”,有一张作业给我印象很深,一颗心滴着血,底下是一幅法国国土的版图。

这是十五年前在法国看到的中学美术教育情况。如果有了这样的初等美术教育基础,到了高等美术专业教育阶段,其层次和水平就容易提高了。因此,尽管它是中等教育,但对我们也是一种启示,他们是寓绘画和古代艺术鉴赏于美术教育的,所学的构成或色彩,都是立足于现实的命题,并非漫无边际的构成或变异的想象。

通过命题,是有目的有引导的要求,通过具体的命题,也可以对某一个时代的画家和他的作品进行鉴赏和了解,悟到有关绘画的色彩特点,同时也解决了美术史中的有关知识,以此进行构图和色彩练习,这种启发式的教学方法还非常紧密地联系了现代、近代和历史传统,我们同样也应该充分利用我们自己的特点,到故宫、历史博物馆去,有意识地命题,引导。

我们拥有五千年灿烂的文化艺术,要学起来用起来真是了不起,它可以启迪和提高我们创作的意念和审美意识,它是中国式的,又最具有国际性。

手稿,人大会堂宴会厅天顶装饰设计彩色设置效果图,38.5cm×103cm

人民大会堂设计的宴会厅天花藻井,造型与人民大会堂天花板的照明、通风等实用功能结合在一起

人大会堂宴会厅天顶通风口,46cmx53.5cm,画稿(水彩稿),纸本,20世纪90年代

人民大会堂接待厅两侧半圆休息厅天顶沥粉彩绘装饰设计

我们现在也开始重视中学美育课了,李岚清同志已经很强调中学基础教育中的美育,甚至大学都要有美术教育。但是我们的中学的美术教育还很死板,一谈到美术就是素描、色彩,初学素描就是画石膏像,色彩就是一幅静物,高等艺术院校招生考试也是凭这个,导致了对美术教育很片面的理解,包括我们学院,长期以来已成为无法逆转的体系。

考上大学以后我们再来一套三大构成,哪里还有机会再接触我们的传统呢?对中国历代图案的特征一概不知,对大自然美的感受和运用也视而不见,作为一个炎黄子孙,作为大自然的成员,这一切都是应该知道的, 作为艺术设计人员,他更应懂得辨别哪些是精华高尚,哪些是糟粕媚俗,在当代的设计中如何去借鉴和创新运用。例如唐代的图案风格,为什么在当代重大设计活动中都能适应借鉴?因为唐代曾是一个鼎盛的历史时期,在经济文化的发展中,它兼收了西域等外来文化的影响并融为唐代特有的风格,其特点为丰满、富丽、完整,纹样的线条都已经到了非常纯熟的境地,所以它更接近我们当今所要表现的装饰形式和内涵,也比较容易被接受。

我上装饰色彩课时让同学们临摹敦煌的藻井图案的一部分,临摹纹样时重点体会它的色彩,要求非常准确地掌握色彩,在临摹的基础上,要求在运用阶段,充分发挥其创造性,可以重新组合设计作业的色彩、构成及纹样的造型,成功的作业既要有新意又要保持敦煌色彩的特征,达到一种综合运用传统色彩和构成的能力。还以敦煌为例,每个朝代的色彩除有其特有的色调外,且非常协调,不论是对比色或邻近色,不论是暖调或冷凋,最后都以统一在白线、土红线或黑线的手法上,有统一的色凋。研究这些,再在后一个阶段去自己发挥,加之现代的审美意识的取舍运用,可以做得特别漂亮和现代。

现在上临摹课,有些同学不理解,提出为什么不能用现代工具去复印?我的答复是:临摹的目的不是复印机所能达到的,临摹是为了要求通过自己的脑、眼、手的实践,加深学生对临摹对象的认识,输入自己的脑中,并锻炼眼、手、心的协调能力和统一能力。

盛唐卷草丝巾

盛唐卷草丝巾

和平鸽丝巾,130cmx 130 cm,设计,20世纪50年代

常沙娜与“和平鸽”头巾合影

关于图案的写生变化课,现代很多人也有争议,说写生变化是老一套,我认为这也是向大自然学习,撷取自然美的造型、构成和色彩的重要部分,它永远不会过时,只是不同的时代,赋予自然美的形式和意念不同罢了,把这个方法和内在法则掌握好了,再加上创作设计的意念和时代的精神,就会创作出富有新意的装饰形式,这和对传统文化艺术的素养,也是分不开的。

当然,图案形式的发展,除了受时代的要求外,还要结合新科技、工艺的变革成果,我们的继承绝不能僵化、一成不变。总之,学习传统图案本身就是一个辩证法,对待“三大构成”也是如此,它有主次之分,但也互有补充,最后都落实到用上,因地制宜,不同的材料,不同的工艺,不同的环境,不同的生活需要,决定你的继承和创新,因此,图案问题是建立中国风格的艺术设计的一个重要问题。

目前,世界各地不同地区不同文化的民族,都在强调自己的民族特色和地域风格,即使是那些标准化批量化生产的工业产品,人们也在寻找一种属于自己文化的语言、亲切熟悉的造型,更何况是带装饰性的图案形式。人们在这里重新感受到感性的温情,并可以通过现代产品形式体现本民族的文化品格。这种历久常新的感性创造,是纯理性的“三大构成”所永远无法做到的。

文章来源: 装饰杂志公众号