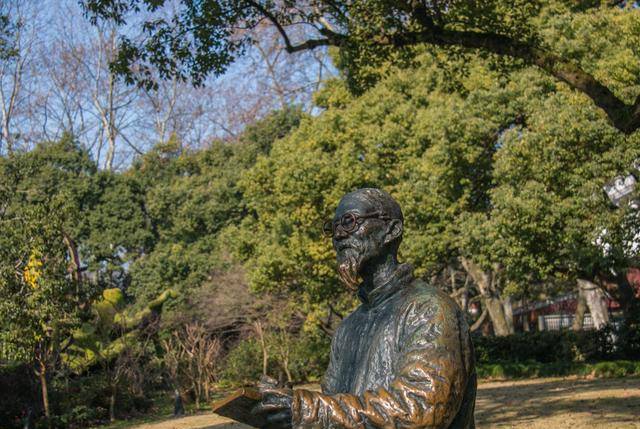

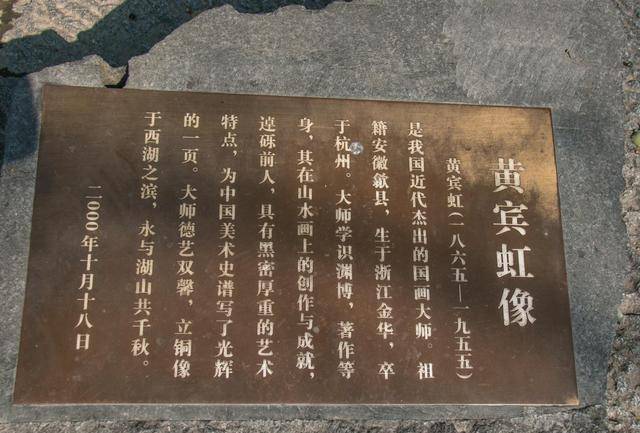

在杭州西湖跨虹牌坊的东北面,可以天天见到一位老画家,左手托画本,右手持笔描绘,眼睛专注地盯住前方目标,山羊胡子在日光下微微闪动。他就是“愿作西湖老画工”的百年巨匠黄宾虹,途径此处看到杭州市政府为他立的青铜塑像。

黄宾虹(1865-1955)祖籍安徽歙县西乡潭渡村,出生于浙江金华,1955年殁于杭州,享年90岁。他一生致力于艺术、学术的研究和探索,成绩斐然,人誉之“百年巨匠”,与齐白石有“南黄北齐”之称。他做过记者、编辑、教授,主要的贡献亦在艺术领域,诸如中国书画史论、书画创作、金石学以及三代古文字学,尤以崇尚“内美”的艺术史观和书画独诣,在艺术史上具有承前启后的影响力。

黄宾虹在念蒙童馆的时候,他父亲问他“掌”字怎样写的,他想了一下回答:从手出发,随即就翻辞典。他父亲很高兴,因为他天资很聪敏,又肯学习。他父亲经常这样教导他:“我是经商的,钱进进出出都是替人家保管的,你要好好念书,学好本领。”黄宾虹六、七岁就表现出对绘画的极大兴趣,在十岁左右时,他父亲有一好友来玩,带来—把扇子。他把扇子偷偷地拿去,画上画,题上字后还给这位客人。这位客人看了后说,画得尚可以,就是字写得象—个个象椒盐饼。

由于他好学,文章写得好,参加县学考试时,文列第一,得到一笔奖励金。不过那时候他家的生活还是很清苦的。当地洪家,人称洪百万,看他有出息,不嫌弃他家贫穷,把女儿洪四果嫁给他。

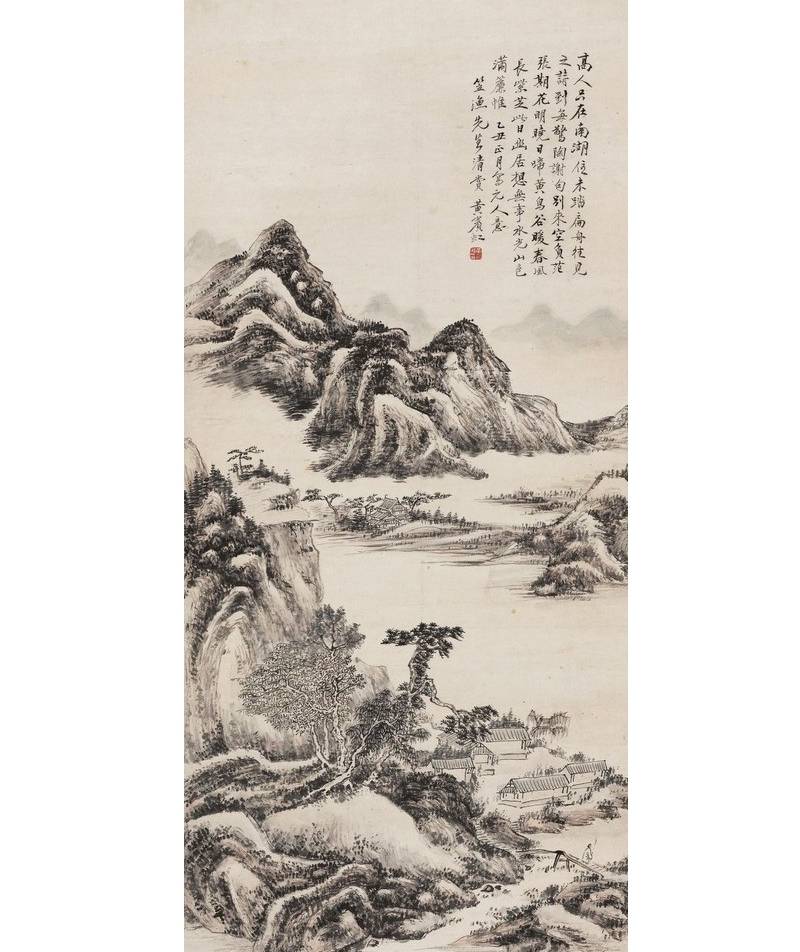

不同于一般传统画家,黄宾虹特别注重实地写生。他曾说:“何物慕人,二月杏花八月桂;有谁催我,三更灯火五更鸡。”他九上黄山、五上九华、四上泰山,又登五岭、雁荡、畅游巴蜀,足迹半天下。黄宾虹在写实景时候,来不及仔细描绘,写其大概,实践“虚中之实”,由此形成迥异于前人的程式结构。黄宾虹绘画的独特性就是这样在专研传统和师造化中自然形成的。

他的绘画,在深研传统,取精用宏的基础上凝聚和升华,进而融铸为自己的艺术个性。与二十世纪的其他画坛巨匠相较,黄宾虹更具学养,更富于文人气质。除了山水画创作,他在金石学、美术史学、诗学、文字学、古籍整理出版等领域均有卓荦的贡献。上海出版社曾经出版了6本黄宾虹文集,都是他对中国艺术,主要是书法、绘画、篆刻、金石文字、书论、画论、画史的研究。

黄宾虹说:“国画艺术的最高境界,就是要有笔墨。”黄宾虹系统梳理和总结了前人对于笔墨运用的经验,在晚年总结出“五笔七墨”之说——“五笔”为“平、留、圆、重、变”,“七墨”即“浓墨、淡墨、破墨、渍墨、泼墨、焦墨、宿墨”诸法。如此,以笔为骨,诸墨荟萃,方能呈现“浑厚华滋”之象。他的理论,为中国画笔墨确立了一种可资参证的美学标准。这是一个超越前人的,历史性的贡献。黄宾虹晚年所作山水,元气淋漓,笔力圆浑,墨华飞动,以“黑、密、厚、重”为最突出的特点。其意境清远而深邃,去尽斧凿雕琢之迹,大趣拂拂,令观者动容。由这样一种郁勃的意象和高华的气格当中,人们感受到了中国民族文化精神的强大张力。其所以如此勤奋的原因,仍在于他有那股不可压抑的内在能量的冲动。伟大人物,都有一股生而俱来的能量,他被这能量所驱动,一生的作为都是为了将这内在的能量释放出来。

黄宾虹先生嘱咐家属捐献的全部遗作及所藏书籍文物,经过历时3年的整理和清点,至1958年才列具完整的清册,其中包括:自作书画5000多件,收藏古今书画1000余件,古印近900方,铜、瓷、玉等各类文物近500件,碑帖藏书近2000种,文稿、信札“一木箱”,总数达一万多件。有人说,中国当代如此完整捐献遗作遗物的艺术大家只有两位:一是徐悲鸿,二是黄宾虹。

尔今,黄宾虹先生与西湖山水共千秋,他勤奋作画的身影,激励着众多后来人。