潘天寿在《书法学习及国画布局》一文中提出:初学书法者要求法则、讲规矩,应该从正楷入手,选择合适自己的帖子。在选择字帖的时候,不能先入为主,不能有偏见,要仔细了解每种碑帖的风格和特点。他在浙江美术学院(现中国美术学院)书法专业筹备过程中,曾就书法讲授提纲召开过多次审查会议,并在讨论中多次提到要重视基础、加强基本功训练。

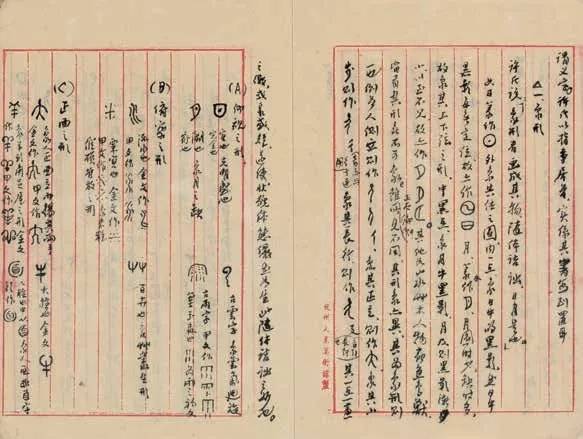

潘天寿书法教学材料手稿

在具体教学中,出于对基础训练的重视,潘天寿聘请朱家济讲授行书、楷书等课程。他非常推崇朱家济的书法,曾多次对学生提到朱先生是“行家”,在书法方面要多向朱先生请教。

关于这一点,金鉴才在《潘天寿书法教学感言》中曾经提道:“朱家济先生是沈尹默先生的高足,书法实践上走的主要是以唐人笔法师‘二王’书风的路子,应该说与潘天寿、陆维钊、沙孟海、诸乐三先生的书法风格不属同一个体系。而潘天寿却偏偏对此十分重视,这体现了潘天寿在书法教学中的一项重大原则:对正确的基础训练的严格把握。对他这样一位风格早熟的大师来说,加固和完善基本功的重要性当然会比其他人有更多的切身体会。这也就不难理解潘天寿推荐以唐人楷法为基础的朱家济作我们入门向导的良苦用心,这也使我们更加深刻地认识到潘天寿人格的崇高和对学生、对教学极端负责任的精神。”

潘天寿给花鸟班学生上课

同时,潘天寿认为,继承传统经典应具有批判思维,要加取舍,不能盲目跟随潮流、人云亦云。如对于学习魏碑的问题,潘天寿就有自己的见解。

他在与学生谈汉魏碑刻时曾说:“石鼓、钟鼎、汉魏碑刻,有一种雄浑古拙之感。此即所谓‘金石味’。昌硕即得力于此。古人粗豪朴厚,作文写字,自有一股雄悍之气。然此种‘金石味’也与制作过程与时间的磨损有关。金文的朴茂与浇铸有关,魏碑的刚劲与刀刻有关。石鼓、汉隶,斑驳风蚀,苍古之气益醇。古代的石雕、壁画,也都有这种情况。这些艺术品,在刚刚创作出来的时候,自然是已经很好,而在千百年以后的现在看来,则往往更好。所以我们学习汉隶、魏碑,要取其精神,而不必拘泥于形似。用现在的毛笔,去模仿斑驳的效果,或者要求用毛笔写出刀刻的效果,是吃力不讨好的,但高华苍古的神气要吸取。”

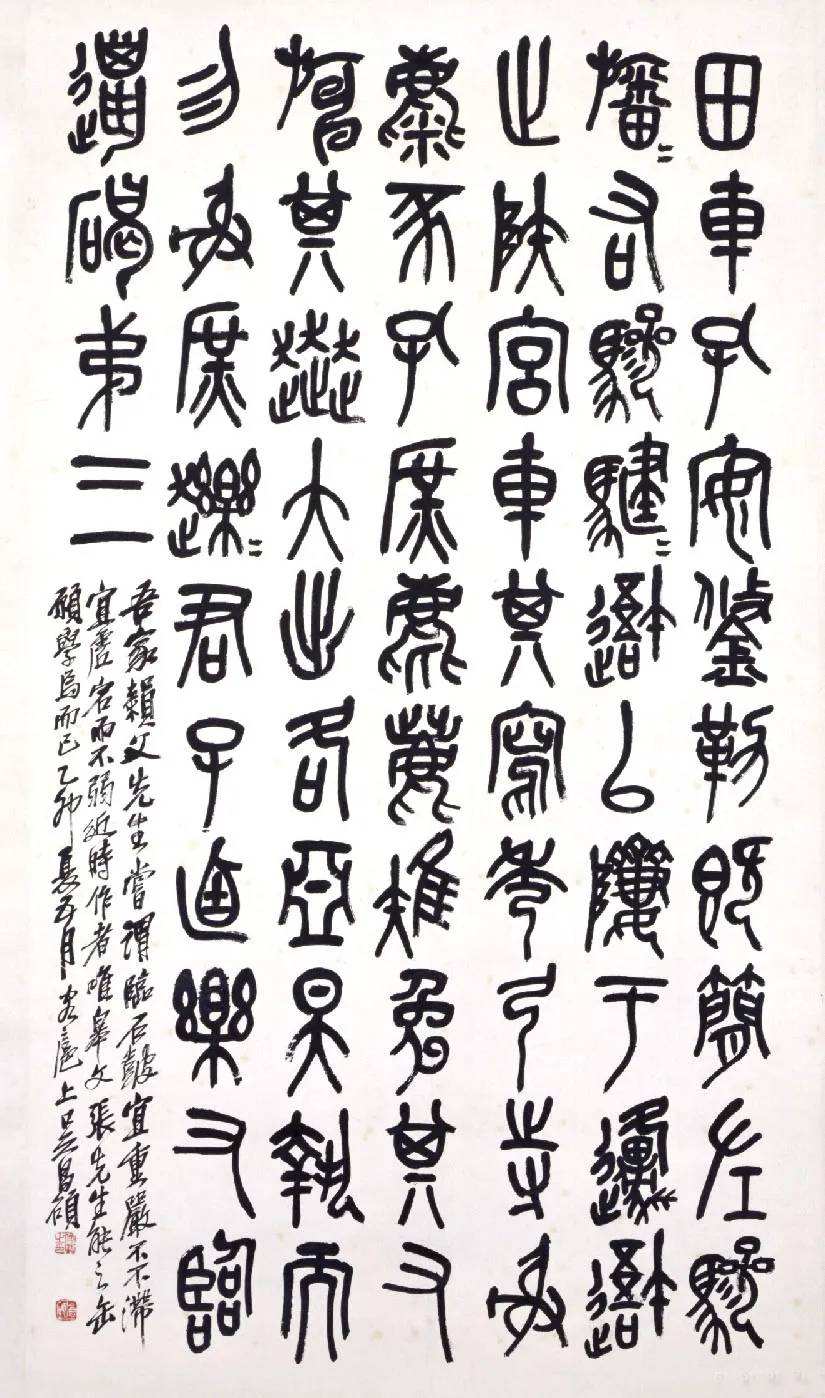

吴昌硕《篆书临石鼓文轴》纸本篆书

149.5cm×82.3cm 1915年 故宫博物院藏

在具体的学习方法上,他提出:“魏碑刚劲、挺拔,有稚拙朴茂的味道,但笔画露骨,有如刀刻。我们写字用的毛笔,其笔毫既圆又软,用它来写魏碑,十分困难。我的意见应先学汉碑,再以圆笔学方笔的魏碑,而先学魏碑则是不易学好的,因偏笔临摹魏碑较难,易有流弊。”

潘天寿对碑学有着如此准确而又深入的思考,为学习碑派书法指明了道路。我们从他的作品中也可以看到,潘先生得益于“金石味”,但是却看不到他对“金石味”故作姿态的表面模仿。

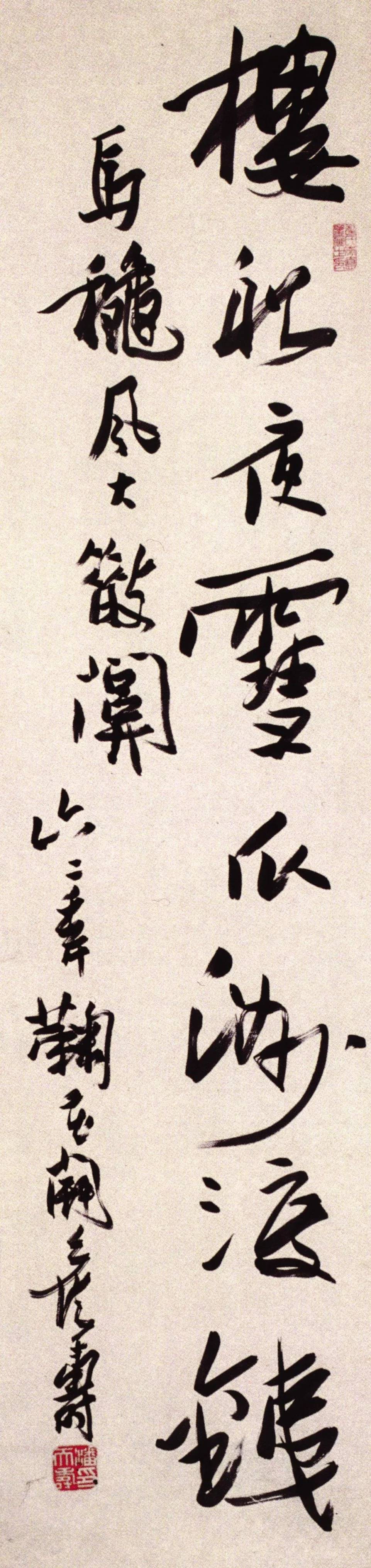

潘天寿 《节录陆游诗行书轴》

同样的思考,也体现在潘天寿对黄道周书法的学习上。陈远鸣在《潘天寿沙孟海书法比较的启示》一文中提出:“潘先生学黄缘于个人性格的相近,重在神采的吻合,而不计较一点一画的形似。”总之,潘天寿认为书法的学习应该吸取其精神,不应拘于形式,要学会运用自己的风格表达出独有的精神。

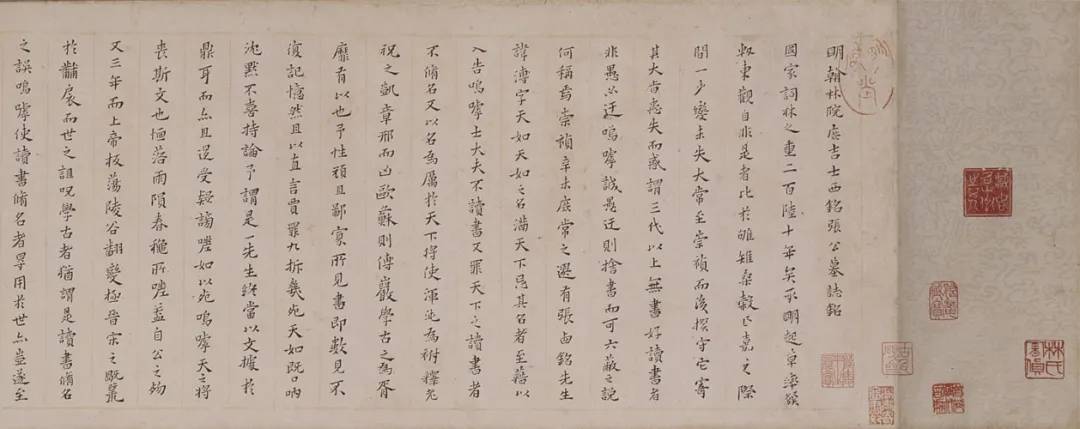

明 黄道周《张溥墓志铭》(局部)

28.7cmx193.8cm 故宫博物院藏

另外,潘天寿非常注重对创新能力的培养,要求学生在深入传统的基础上逐渐形成自己的独立创新点,不能做一意模拟古人、无丝毫推陈出新的“笨子孙”。他曾明确提出:“继承前人,目的是为了革新。继承是手段,这个问题的重点是革新。”当然,他所提倡的创新必须是在深入传统的基础上。他认为“新,必须由陈中推动而出”,但是,若仅仅停止于接受传统,则“任何学术,亦将无所进步”。因此,他要求学生既能以经典为本,又能从经典中幻化出符合时代的艺术。

此外,潘天寿还要求“教师自己的眼光要高、学问要好、基础要扎实”。在书法专业聘请教师的过程中,这一直是最为重要的条件。其次,要在教学中做到“因材施教”。

他提出:“学生有不同的禀赋,直接关系到以后的途程风格。艺术教育,不能不注意到这一点。最好因材施教,否则事倍功半。”“如果一个数学教师,教一百个学生,做出题目答案相同,这个教师要表扬。如果一个绘画教师,教出一百个学生,画出画来一个面目,这个教师要打手心。”他清晰地认识到书画艺术本身的抽象性和审美性,鼓励学生多根据个人禀赋发展自己的风格,而非一味地模仿老师。

内容选自《书法教育》2019年第3期

作者:贺维豪

《抗心希古 崇德时新——潘天寿的书法教育思想》